Viel wird geredet über die Subjektivität von Musik, darüber, dass „Geschmäcker ja verschieden“ sind. Das ist beim Rückblick auf das Musikjahr 2022 natürlich richtig und wichtig. Dafür gab es bei uns die „Besten Alben des Jahres“ und „Besten Songs des Jahres“ – die individuellen Bestenlisten der Mitglieder des ByteFM-Teams. Doch nun ist Schluss mit dem Inidividualismus. Nun wollen wir nackte Zahlen sprechen lassen! Welche Alben wurden 2022 am meisten auf ByteFM gespielt? Wir haben gezählt, addiert, ausgewertet und präsentieren: die ByteFM Jahrescharts 2022!

Vorgestellt wird die Liste der meistgespielten Alben von Henning Tudor-Kasbohm am 27. Dezember 2022 in einem Freispiel. Mitglieder im Förderverein „Freunde von ByteFM“ können die Sendung auch in unserem ByteFM Archiv nachhören.

Eine letzte Bestenliste des Jahres gibt es noch als krönenden Abschluss am Silvesternachmittag: eure Lieblinge. Die Ergebnisse des ByteFM Polls präsentieren wir Donnerstag, den 31. Dezember 2022 in den Jahrescharts der Hörer*innen. Mit den Künstlerinnen und Künstlern, die Euch am meisten bedeutet haben, dem beliebtesten Album, den überraschendsten Newcomer*innen, drei Stunden lang in unserem Programm. Von 14 bis 17 Uhr, moderiert von Ruben Jonas Schnell.

Als Teil der Londoner Band Goat Girl hat Naima Bock schranzigen Indie-Rock gespielt, solo praktiziert Naima Bock die perfekte Herbstmusik. Die in Glastonbury geborene Musikerin mischt hier Folk und Bossa Nova zu einer verträumten Mischung. Schon früh zog Bock mit ihren Eltern, die griechische und brasilianische Wurzeln haben, nach São Paulo, wo ihre musikalische Früherziehung begann – die nun in diesem unfassbar gemütlichen Album fruchtet.

„Was ist denn mit den Spießern los? Wieso wollen die alternativ sein?“, fragt ein wütender Knarf Rellöm in seinem Song „Say It Loud, Du hast Scheiss gebaut“ – einer der vielen Höhepunkte von „Kritik der Leistungsgesellschaft“. Im Track rechnet der Hamburger Musiker mit den rechten Plagegeistern hierzulande und anderswo ab, und zwar auf seine unverwechselbare funky Art und Weise. Indem er nämlich klarmacht, dass man wirklich Mist gebaut hat, wenn man sich auf deren hässlichen Tune einlässt. Den Putin, den Trump, den Brexit, den Salvini, die Lügenpresse – all das tanze man nicht. Denn es ist, schlichtweg nicht funky! Die Songs von „Kritik der Leistungsgesellschaft“ sind genau das Gegenteil davon: Eine gnadenlose Bassline jagt die nächste. Tanzbare Gesellschaftskritik, wie nur Knarf Rellöm sie beherrscht.

Nach einigen Singles, EPs und viel Vorschusslorbeeren der britischen Musikpresse erschien Ende Mai 2022 endlich „Universal Credit“, das Debütalbum des nigerianisch-britischen Rappers Jeshi. Auf dem Longplayer wirft der Londoner einen empathischen Blick auf eine Gesellschaft, in der letztlich niemand vor Armut und sozialem Abstieg gefeit ist. Umso wichtiger also ist ein einfühlsamer Umgang der Menschen untereinander, befindet Jeshi. Daher rührt auch der Name des Albums, bei dem er einen negativ besetzten Begriff in etwas Positives umwandeln möchte. „Universal Credit“ ist eine Form der britischen Sozialhilfe, die stark in der Kritik steht. „Credit“ heißt aber nicht nur „Kredit“, sondern auch „Ansehen“ und „Vertrauen“. Zutiefst empathische Musik für zutiefst unempathische Zeiten.

Daniel Rossen lebt nicht mehr in Brooklyn. Nicht mehr in New York, der Szenestadt aller Szenestädte, in der seine Band Grizzly Bear zu einem globalen Indie-Phänomen wurde. Stattdessen hat sich der US-Amerikaner gemeinsam mit Frau und Kind nach New Mexico zurückgezogen, wo er in aller Ruhe sein erstes Soloalbum ausbrüten konnte. Dementsprechend entschleunigt klingt „You Belong There“. Ein wunderschönes Klangnetz, gesponnen aus virtuos gezupften Gitarren-Figuren, allerlei bunten instrumentalen Ornamenten und Gesangsharmonien, die in ihrer warmen Schönheit sofort klarmachen, dass es sich hier um das Werk eines der beiden Grizzly-Bear-Sänger handelt.

Die Straße als Kunstmotiv ist eine heikle Sache, so oft wurde es bemüht. Doch auf seinem siebten Album „Mahal“ widmet sich Toro Y Moi der Fortbewegung und den Geschwindigkeiten des Lebens ganz ohne romantische Verklärung. Unterwegs ist Chaz Bear, der Kreativkopf hinter Toro Y Moi, schon seine ganze Karriere, räumlich wie stilistisch. Aus seinem Schlafzimmer in South Carolina – von wo aus er einst das gefeierte Chillwave-Genre bereicherte, das vielleicht wie kein anderes für die Lo-Fi- und Selfmade-Ära der 2010er-Jahre steht – ging es an die Westküste nach Berkeley. Roadtrips sind für Toro Y Moi also keine neue Erfahrung.

Doch obwohl er sich auf „Mahal“ jetzt auch inhaltlich den Fahrten widmet, ist Toro Y Moi stilistisch nie weniger expeditiv gewesen. „Mahal“ klingt mehr wie eine Wiederkehr zu eigenen Meilensteinen. Seit 2015 („What For?“) war die Gitarre nicht mehr so präsent, die psychedelischen Traumwandler-Momente von „Underneath The Pine“ (2011) kehren zurück. Und die starken Fusion-Jazz-Einflüsse aus seiner Zusammenarbeit mit The Mattson 2 („Star Stuff“, 2017) schnörkeln sich zurück ins Bewusstsein. Aber wozu auch ewig neuen Faszinationen nachjagen? „Just stop while you’re still ahead“, singt Bear auf „Last Year“. Und stellt in den Raum, ob es bisweilen nicht besser ist aus der Hatz auszusteigen, bevor man sich selbst überholt. Ein Album über die Verlockung der Weite, die Facetten von Distanz und viel zu kurze Wochenenden.

Dass Jochen Distelmeyer ein großer Romantiker ist, wissen wir spätestens seit „Old Nobody“, der mit Schlager flirtenden 1999er LP seiner einstigen Band Blumfeld. Doch so furchtlos kitschig wie auf „Gefühlte Wahrheiten“ zeigte sich der in Bielefeld geborene Hamburger-Schule-Absolvent noch nie. Auf seiner ersten aus Eigenkompositionen zusammengesetzten Solo-LP seit 2009 ergibt sich Distelmeyer ganz der Sehnsucht, singt vom Mond, von der Liebe und vor allem immer wieder von Dir. Und dann, als ultimative Meisterleistung, versteckt er in einigen dieser schamlosen Liebeslieder Zeilen, die in ihrer Perfektion alten Blumfeld-Parolen in nichts nachstehen. So wie diese hier, in „Zurück zu mir“: „Ich sing für Dich so, wie ich es seh’ / Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir.“

„All Mirrors“, das 2019 veröffentlichte letzte Studioalbum von Angel Olsen, war ein überwältigendes Werk. Im Vergleich zu dieser überaus expressiven LP klingt der 2022 erschienene Nachfolger „Big Time“ geradezu konservativ. Pedal-Steel-Gitarren, Stax-Soul-Bläserfanfaren und andere Old-School-Sounds geben den Ton an. Man sollte sich von dieser herzerwärmend nostalgischen Musik aber nicht zu sehr einlullen lassen: Auch diese LP der US-Musikerin ist ein komplexes, äußerst emotionales Werk. Auf „Big Time“ bekommt der Tod genauso viel Gewicht wie die Liebe. Beides fängt Angel Olsen in seiner überwältigenden Schwere ein.

Albernheit und Melancholie liegen in der Kunst von Rocko Schamoni ziemlich nah beieinander. So ist „All ein“, das zwölfte Soloalbum des Hamburger Autors, Musikers und Schauspielers, eine in Giorgio-Moroder-Referenzen eingewickelte Auseinandersetzung mit dem Unvermeidlichen (Älterwerden und sterben) – in der aber auch Platz für Songs wie „Return Of The Discoteer“ oder „Only Beer Can Save Us Now“ ist. In den besten Momenten schafft er beides gleichzeitig, wie in „Romy & Rocko“, in der er sich eine Beziehung mit Romy Schneider fantasiert. Rocko Schamoni mag sich vielleicht selbst nicht mehr erkennen – aber er weiß immer noch, was er am besten kann.

„Die Nerven“, das erste neue Album des Trios seit vier Jahren, ist ein „schwarzes Album“. Was ja meist ein Hinweis auf eine musikalische Neujustierung einer Band ist. Die ganz radikale Zäsur bleibt auf dem „schwarzen Album“ aber aus. Vielmehr gehen Die Nerven konsequent den Weg weiter, den sie mit „Fake“ eingeschlagen haben: Weg vom rohen Lärm, hin zu strukturierten Popsongs mit einem Sound irgendwo zwischen Post-Punk und New Wave. Waren sie schon grundsätzlich eher keine Band für Punk-Purist*innen, hat ihre Musik 2022 praktisch gar nichts mehr mit dem Genre zu tun. Auf ihrem fünften regulären Studioalbum verfeinern Gitarrist und Sänger Max Rieger, Bassist und Sänger Julian Knoth und Schlagzeuger Kevin Kuhn ihren schon immer von Feedback und Hall dominierten Sound zu ihrer ganz eigenen Wall Of Sound.

Ihre Texte zeichnen ein düsteres Bild, mit Slogans und Schlaglichtern, die in kürzester Zeit eine Stimmung erschaffen. In der aber auch Platz für Humor ist, wie in „Ein Influencer weint sich in den Schlaf“ (der auch ein guter Soundtrack für ein Sibylle-Berg-Stück sein könnte). „Die Nerven“ ist weder textlich noch musikalisch leichte Kost, aber eine stringente musikalische Weiterentwicklung und eine kompromisslose Darstellung der aktuellen, westeuropäischen Lebensrealität irgendwo zwischen Überforderung, Reizüberflutung und Lähmung.

Manchmal weiß man erst, wenn man etwas gerade neu erlebt, wie lange man schon darauf gewartet hat. Zum Beispiel auf ein Soloalbum von Oliver Sim. Während seine The-xx-Kolleg*innen Madley Croft und Jamie xx schon seit vielen Jahren auch immer wieder solo in Erscheinung getreten sind, begann Oliver Sims Solokarriere erst im Jahr 2022. Nun ist sein Debütalbum da und es ist großartig. Die im The-xx-Kontext so verhalten in die minimalistischen Texturen eingewobene Stimme des Briten ist auf „Hideous Bastard“ im Rampenlicht und kann zu voller Größe auflaufen. Die Songs sind zwar immer noch zurückgenommene Indie-R&B-Stücke, strahlen aber (auch durch die starke Produktion von Jamie xx) in teils atemberaubender Schönheit. Über diese Klangteppiche singt Sims sehr persönliche Geschichten über Scham, seine HIV-Erkrankung und queere Liebe. Eines der intimsten und berührendsten Alben des Jahres.

Was Khruangbin mit dem Thai-Funk gemacht haben, machen Σtella mit der Musik von griechischen Künstler*innen wie Tzeni Vanou oder Nikos Gounaris. Traditionelle Instrumente wie Bouzouki (eine griechische Variante der Mandoline) oder Kanun (eine im arabischen Raum erfundene Zither) sind auf ihrem Sub-Pop-Debüt „Up And Away“ omnipräsente Begleiter. Sie versehen Σtellas leichtfüßig groovenden Indie-Pop mit einem nostalgischen Rahmen. So erklingen Songs wie der Disco-Throwback „Up And Away“ plötzlich tiefer, sehnsüchtiger – ohne dabei den verspielten Bounce zu verlieren. Der das Album abschließende Song „Is It Over“ beschreibt in unsicheren Worten den schleichenden Tod einer Liebe, zählt aber musikalisch wohl zu den gemütlichsten Break-up-Songs der Pop-Musik. Das ist eine der Spezialitäten von Σtella: komplexe Emotionalität in tiefenentspannte Musik zu verwandeln.

Es brauchte erst eine die Welt zum Stillstand bringende Pandemie, um den vier vielbeschäftigten Künstlerinnen hinter Warpaint wieder Zeit für ein neues gemeinsames Album zu schaffen. Das Ergebnis dieser quasi im Homeoffice entstandenen Patchwork-Arbeit ist ihr viertes Album „Radiate Like This“. Die räumliche Trennung lässt sich die US-Band dabei zu keiner Sekunde anmerken. Allein schon die Präzision vom Opener „Champion“ zeigt: Die Tightness von Warpaint scheint Raum und Zeit zu transzendieren. Musikalisch klang dieses Quartett noch nie so entspannt wie hier. In dieser dicht verknüpften Vibe-Musik scheinen sie enger verbunden denn je.

Auf „Cheat Codes“ laufen zwei sehr unterschiedliche alteingesessene HipHop-Profis zu gemeinsamer Höchstform auf: The-Roots-Rapper Tariq Trotter aka Black Thought und Produzent Danger Mouse (dessen Karriere einst mit dem Jay-Z/Beatles-Mash-up „The Grey Album“ begann). Dessen nostalgisch knisternde Boombap-Loops sind eine verspielt-bouncende Grundlage, über die Black Thought seinen Stream Of Consciousness fließen lassen kann. Selbst die prominentesten Feature-Gäste wie Run The Jewels, Raekwon oder ein posthumer Auftritt von MF DOOM können nicht von Trotters Wortakrobatik ablenken. „This something for the shooters and back-and-forth commuters / Who never knew the difference in laws and jurisprudence / I feel as though it’s safe to assume that to the students“, ist nur eine von vielen schwindelerregenden Zeilen auf diesem Album.

Stell Dir vor, es gäbe ein Portal, mit dem Du der chaotischen und angsteinflößenden Gegenwart entfliehen und in die heile Welt der in der Popkultur romantisch idealisierten 70er-Jahre entfliehen könntest. Die Laurel-Canyon-Ära, gefüllt mit kalifornischem Sonnenschein und golden glänzender Folk-Rock-Musik. Einen Cadillac gibt’s noch gratis dazu, um mit offenem Verdeck den Mulholland Drive entlangzusliden. Wäre das nicht ganz angenehm? Zum Glück musst Du Dir das nicht vorstellen, denn das aktuelle Album von Alex Izenberg kommt diesem Portal schon ziemlich nahe. „I’m Not Here“, die dritte LP des Musikers aus San Francisco, ist eine in Musik verwandelte West-Coast-Brise, kunstvoll ausstaffiert mit Streicher-Arrangements von Dirty-Projectors-Mastermind Dave Longstreth. Pop-musikalischer Eskapismus in seiner schönsten Form.

„Titanic Rising“, das 2019 veröffentlichte zweite Album von Weyes Blood, war ein titanischer Art-Pop-Blockbuster – und ein Ausblick auf die nahende Katastrophe. Eine Prophezeiung, die sich nun wohl endgültig erfüllt hat. Der Nachfolger „And In The Darkness, Hearts Aglow“ ist jedenfalls ein passender Soundtrack für das Krisenjahr 2022. Rein musikalisch ist die LP etwas verhaltener als der Vorgänger, thematisch befinden wir uns hier jedoch in einem apokalyptischen Szenario. In dem die US-Musikerin nicht nur den Status quo einfängt, sondern auch danach fragt, wie Menschen wieder zueinander finden können. Wer die Magie von Pop-Musik in ihrer Reinform spüren möchte und die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben hat, muss dieses Album hören.

Nach neun Jahren in einem isolierten Kibbuz inmitten der israelischen Wüste Negev ist Kutiman zurück in seine Heimatstadt Tel Aviv gezogen. Dort entstand sein sechstes Album „Open“, dessen Titel sowohl einen gemeinschaftlicheren Arbeitsprozess als auch eine neue Offenheit des Klangs beschreibt. Im Vergleich zum 2021 veröffentlichten, ambientlastigen Vorgänger „Surface Currents“ oder dem 2020 erschienenen, von tansanischem Folk beeinflussten „Wachaga“ ist „Open“ eine extrem groovende Angelegenheit. Bass und Drums bilden ein felsenfestes Fundament, über das Ophir Kutiel psychedelisch-jazzige Klangschichten stapeln kann. Dieser Psych-Funk strahlt nur so vor Spielfreude – so pulsierend wie eine Nacht in Tel Aviv.

„Tresor“, das dritte Album von Gwenno, ist bereits ihre zweite LP, auf der die walisische Musikerin fast ausschließlich auf der einst für tot erklärten Sprache Kornisch singt. Gwenno benutzt diese im 19. Jahrhundert eigentlich ausgestorbene Zunge Südenglands aber nicht für Folk-Songs, sondern für federleichte Psych-Pop- und Krautrock-Vibes. Im Kontrast zu den Retro-Klängen stehen die stark im Hier und Jetzt verwurzelten (und durch die Sprachbarriere natürlich nicht so leicht zugänglichen) Texte: Songs wie der Titeltrack „Tresor“ oder „Tonnow“ sind feministische Meditationen, während „N.Y.C.A.W.“ eine Kampfansage an die Gentrifizierung ihrer Heimat Wales ist. Diese totgesagte Sprache ist für Gwenno nur ein Medium, um äußerst lebendige Musik zu machen.

Die Musik von Kurt Vile existierte schon immer in ihrer ganz eigenen Zeitzone. Der Singer-Songwriter aus Philadelphia spielt schließlich Songs, die so tun, als wäre die E-Gitarre immer noch das wichtigste Ausdrucksmittel der Pop-Musik. Dass Vile nun auch auf seinem neunten Studioalbum „(Watch My Moves)“ mit dieser liebevoll-altmodischen Musik Erfolg hat, grenzt an ein Wunder. Woran liegt das? Eine theoretische Erklärung: Kein Virtuose dieser Welt spielt so wenig arrogant sein Instrument wie Kurt Vile. Die E-Gitarre wirkt mittlerweile wie eine logische Erweiterung seines Körpers, die von ihm mit einer charmanten Selbstverständlichkeit bedient wird. Kein einziger Ton wird verschwendet. Von mackerhaftem Gegniedel keine Spur. „Man, life can shure be fun“, sinniert Vile im Opener „Goin’ On A Plane Today“. Recht hat er.

Jenny Hval hat ein straightes Pop-Album gemacht. Das alleine wäre schon Sensation genug. Schließlich handelt es sich bei der norwegischen Musikerin und Autorin um eine der kompromisslosesten Künstlerinnen der Gegenwart. Ihre neuestes Opus „Classic Objects“ klingt nun aber ganz anders, mit zarten Triangel-Grooves, angenehmen Dub-Vibes, strahlenden Synthesizern und ätherischen Folk-Klängen. Doch Jenny Hval wäre nicht Jenny Hval, wenn da nicht noch einiges unter der freundlichen Oberfläche brodeln würde. Die Schönheit ist vielmehr Teil des Konzepts. Ein allgegenwärtiges Thema dieser Platte ist Wehmut. Die titelgebenden „Classic Objects“ sind für Hval Kunstwerke, die in der relativ kunstfreien Pandemie-Zeit, in der es wenig direkten Austausch gab, ihre Funktion verloren haben. Aus konzeptueller Sicht ist auch „Classic Objects“ wieder ein unfassbar dichtes Werk geworden. Doch mehr als bisher versieht Hval ihre Poesie diesmal mit Melodien, die in ihrer Schönheit auch ohne den theoretischen Überbau funktionieren.

Die „Twenty-Year-Rule“ besagt, dass Mode- und sonstige Trends sich gerne an dem orientieren, was vor 20 Jahren in war. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis einer der fragwürdigsten Hypes der früher Nullerjahre sein unausweichliches Revival feiern würde. Die Rede ist, na klar, von Nu-Metal. Was für ein Glück, dass einer der ersten Acts, die sich an das Nu-Metal-Revival wagen, eine solch versierte und subtile Künstlerin wie Sasami Ashworth ist. „You sell sex draped in dissonance / U-turn stocks up on innocence“, heißt es in der Strophe ihres neuen Albums „Squeeze“.

Die US-amerikanische Musikerin recycelt auf „Squeeze“ nicht einfach Teenage-Angst, sondern erzählt sehr pointierte Vignetten. Kein Nu-Metal-Bro hätte jemals so einen ergreifenden Text wie im abschließenden „Not A Love Song“ schreiben können, in dem Sasami versucht, einen überwältigenden Naturblick einzufangen – und schließlich daran scheitert. Der Nullerjahre-Proll-Rock-Sound ist für sie nur eines von vielen Werkzeugen – und selbst das beherrscht sie meisterhaft.

Die Songs von Automatic sind „tight“ – im Sinne von „absolut luftdicht“. Das kalifornische Trio spielt minimalistischen Post-Punk mit Synthesizer statt Gitarre. Im Vergleich zu ihren musikalischen Vorreitern wie Gary Numan oder Wire hat das Trio aber keine Zeit für Experimente. Automatic-Songs sind kurz, schnörkellos und gnadenlos eingängig. Auf ihrem zweiten Album „Excess“ machen die drei Musikerinnen da weiter, wo sie auf ihrem Debüt „Signal“ aufgehört haben. Schließlich haben sie hier eine Formel gefunden, die keinerlei Updates nötig hat. Ihre oft im Chor singenden Stimmen mögen betont gelangweilt klingen – langweilig klingt diese Musik jedoch nie.

„Dubbies On Top“ ist – in guter The-Kings-Of-Dubrock-Tradition – zur Hälfte ein sehr dubbiges Comedy-Album und zur anderen Hälfte ein sehr witziges Dub-Album. Schließlich ist Sänger und Texter Jacques Palminger (genau wie sein Studio-Braun-Kollege Rocko Schamoni) ein Experte in Sachen intelligenter Albernheit. Auf „Dubbies On Top“ wird Pinocchio als ein „ultrabrutales Holzmännchen“ bezeichnet. „Rude Boy Django“, eines der Stücke dieser Platte, ist der wahrscheinlich einzige Song der Welt, in dem innerhalb weniger Sekunden die Wörter „Fettuccine“ und „Franco Nero“ fallen. Gepaart mit den teils die Albernheit unterstützenden, dann wieder aber erstaunlich subtilen Instrumentals von Viktor Marek und der zurückgenommen, lässigen Stimme von Rica Blunck haben The Kings Of Dubrock wieder eine bizarre LP fabriziert, die von vorne bis hinten Spaß macht.

Von äthiopischem Folk über Trap zu R&B und wieder zurück: Ein Sudan-Archives-Song kann mit seiner stilistischen Bandbreite beim Publikum ein ganz schönes Schleudertrauma auslösen. Die in Ohio geborene und in L.A. lebende Violinistin, Produzentin, Sängerin und Songwriterin gilt seit ihrem 2019er Debüt „Athena“ als eine der furchtlosesten und originellsten Künstlerinnen ihrer Generation, die in ihren Tracks mit halsbrecherischem Tempo zwischen verschiedensten Stilen jongliert. Ein Status, der von ihrem im September veröffentlichten Nachfolger „Natural Brown Prom Queen“ nur weiter zementiert wurde. Neben ihrer schwindelerregenden musikalischen Kreativität ist sie auch textlich in absoluter Höchstform: Auf „Natural Brown Prom Queen“ singt sie von der politischen Kraft der eigenen Haare und von Selbstermächtigung – und erzählt nebenbei noch ihre lose Autobiografie, von der in Ohio geborenen „Britt“, die in L.A. ihr Selbstbewusstsein und ihre kreative Kraft entdeckt.

Die ersten vier Konzerte, die Rhian Teasdale und Hester Chambers mit ihrer Band Wet Leg spielten, waren ziemlich kleine Angelegenheiten. Drei von ihnen waren in ihrer Heimat, der Isle Of Wight – und das Publikum bestand fast ausschließlich aus ihren Eltern. Das fünfte Wet-Leg-Konzert war auf dem Latitude Festival, einem der größten Festivals im UK, in einem prall gefüllten Festival-Zelt. Was ist bloß zwischen Gig Nr. 4 und Gig Nr. 5 passiert? Ihr viraler Hit „Chaise Lounge“, einer der unwiderstehlichsten und eingängigsten Gitarren-Pop-Songs der vergangenen Jahre. Alle Zeichen stehen hier eigentlich ganz klar auf One-Hit-Wonder. Doch das nächste kleine Wunder in der Geschichte dieser wundersamen Band ist die Tatsache, dass „Chaise Longue“ nur der Anfang war.

Denn Wet Leg sind here to stay: Ihr selbstbetiteltes Debütalbum ist ein durch und durch erfrischendes Gitarrenalbum, auf dem eine unverschämt eingängige Melodie die nächste jagt. Wann klang Rock-Musik das letzte Mal so unangestrengt cool? Hype-Bands kommen und gehen, doch ein so selbstbewusst lässiges Album wie „Wet Leg“ sollte eine ganze Zeit überdauern.

Dass Liebe wichtiger als Geld ist, hört man ziemlich oft im Radio. „I ain’t got cash / But I’ve got you baby“, sang zum Beispiel Sia 2016 in „Cheap Thrills“ und zitierte dabei Sonny & Chers Evergreen „I Got You Babe“. The Beatles wussten auch schon ein halbes Jahrhundert vor Sia, dass sich Liebe nicht kaufen lässt. Die Romantisierung von Armut scheint fest mit der Pop-Musik verbunden zu sein. Welch poetische, tiefgründige Statements, geschrieben aus der Perspektive von Multi-Millionär*innen. Auch „Get On The Otherside“, das zweite Album von Bobby Oroza, beginnt mit diesem potentiell schlimmen Klischee: „I don’t make much money“, sinniert der finnische Singer-Songwriter, „but still I’m as rich as I can be“. Warum? „Because I got love.“ Doch bevor das kollektive Seufzen losgeht, sollte man einmal genauer schauen, wer hier eigentlich gerade singt. Oroza ist nämlich kein gepuderter Platin-Künstler. Macht sein tatsächlicher Arbeiterklassen-Hintergrund ihn zu einem besseren Songwriter? Natürlich nicht. Aber zu einem authentischeren. „Get On The Otherside“ ist eine sehr zurückgelehnte Angelegenheit. Dieser sanfte Throwback-R&B strahlt eine angenehme Bescheidenheit aus, die perfekt mit Orozas Poesie harmoniert. „I don’t need to make a mill’ for myself, in a world that’s driven for the fame.“ Das glaubt man ihm sofort.

Nach mehr als 30 Jahren Bandgeschichte und über einem Dutzend Studioalben kann man schon mal attestieren: Die Sterne sind die wahrscheinlich verlässlichste Rock-Gruppe dieses Landes. Ein mutiger Superlativ, könnte man meinen. Doch was steckt dahinter? Vielleicht die Tatsache, dass die 1991 von Frank Spilker, Thomas Wenzel, Frank Will und Christoph Leich in Hamburg gegründete Formation seit dem Debüt „Wichtig“ (1993) kein einziges uninteressantes Album veröffentlicht hat. Und auch wenn von der Sterne-Ursuppe nur noch Spilker übrig ist, schließt ihr 13. Werk „Hallo Euphoria“ nahtlos an diese Diskografie an.

Auf „Hallo Euphoria“ zeigt sich Spilker ziemlich selbstreferentiell, vom sich selbst im Titel schon namedroppenden „Spilker immer mittendrin“ bis zu „Die Welt wird knusprig“, in dem er die Erwartungen an sich und seine Band analysiert und vorwegnimmt: „Die Sterne haben ein Lied zu singen / Lieder, die Dich dazu bringen / Huf und Arsch und Hirn zu schwingen“, singt er dort, als wäre er sich der Verlässlichkeit seiner Band bewusst. „So, wie Sterne eben klingen.“ Wie schön eigentlich, in verlässlich unruhigen Zeiten sich so auf eine Band verlassen zu können. Besonders, wenn dann zwischen der ganzen Ironie noch Platz für solch schöne Zeilen ist: „Wir wissen nichts / Doch es könnte schlimmer sein / Es könnte zu Ende sein / Wir könnten alles wissen.“

„Skinty Fia“, das drittes Album von Fontaines D.C., beginnt mit einer nur aus einem Ton bestehenden Bassline. Der Bass wird diesen Ton für ganze drei Minuten unverändert lassen. Über dieses stoische Pumpen singt ein geisterhafter Chor den Titel des Songs: „In ár gCroíthe go deo“. Irisch für: „Für immer in unserem Herzen.“ Diese Worte hätten auf dem Grabstein einer in England gestorbenen Irin stehen sollen, doch britische Behörden verweigerten den Wunsch der Familie, da die irische Sprache als „provokativ“ empfunden werden könnte. Fontaines D.C. verwandeln diesen bürokratisch-politischen Irrsinn in ein mächtiges Stück Post-Punk, das nach drei minimalistischen Minuten in maximaler Katharsis explodiert.

Dieser düstere Opener setzt die Stimmung für „Skinty Fia“, das bis dato düsterste Album der Iren. Diese bedrückende Atmosphäre wird an den richtigen Stellen mit spannenden Genre-Experimenten unterbrochen, wie der an Primal Scream erinnernde Madchester-Sound vom Titeltrack oder das mit strahlendem Shoegaze abschließende „Nabokov“. Auch diese experimentellen Songs bestehen oft nur aus zwei endlos wiederholten Akkorden. Mehr braucht diese Band auch nicht, um ihre Magie zu entfalten.

Sie haben es schon wieder getan! Victoria Legrand und Alex Scally haben zum achten Mal das gleiche Album gemacht. Nur ist das neueste Werk ihres Projekts Beach House, noch viel länger und aufgeblasener als je zuvor. Mit seinen 18 Songs und 84 Minuten umfasst „Once Twice Melody“ fast genauso viel Musik wie „Depression Cherry“ und „Thank Your Lucky Stars“ zusammen, die beiden LPs, die das US-Dreampop-Duo im Jahr 2015 veröffentlichte.

Und das Verrückte ist: auch nach dem x-ten Mal funktioniert die Beach-House-Formel immer noch so gut, dass das alles egal ist. Ihre Songs legen sich einfach wie eine warme Decke um ihre Publikum. Vor dem sanften Wegdösen bewahren die Hörer*innen die leichten Variationen, denn: Nicht alle Songs sind gleich. Immer wieder lassen subtile Kniffe aufhorchen. Wie im von cineastischen Streichern getragenen, opulenten „Pink Funeral“. Oder den verfälschten Computer-Stimmen und digitalem Noise von „Masquerade“. Oder dem Abschlusstrack „Modern Love Stories“, in dem Scally und Legrand alle Register ziehen und besagte Formel maximal ausreizen – so sanft klang Reizüberflutung vielleicht noch nie. Auch auf „Once Twice Melody“ spielen Beach House immer noch in ihrer eigenen Liga.

„Sei stark!“: So in etwa lässt sich der Bandname von Kokoroko aus der Sprache der Urhobo, einem im Süden Nigerias lebendem Volk, ins Deutsche übersetzen. Das ist natürlich in erster Linie ein Aufruf, den das Oktett seinem Publikum gegenüber ausspricht. Doch Kraft spenden kann bekanntlich nur jemand, der selber über Kraftressourcen verfügt. Und davon haben Kokoroko mehr als genug – schließlich reden wir hier über eines der meistgehypten Projekte aus der ohnehin schon nicht mit Hype geizenden UK-Jazz-Metropole London. Nach ordentlich Fahrtwind generierenden Singles und EPs legte die Band 2022 ihr lang erwartetes Debütalbum „Could We Be More“ vor, auf dem sie einen mächtigen und ermächtigenden Strudel aus Afrobeat, Jazz und Funk beschwor. Bei all den verspielten Highlife-Gitarren, kräftigen Bläsersätzen und schwindelerregenden Polyrhythmen ist das, was am meisten an dieser Band beeindruckt, ihr telepathisches Zusammenspiel.

Fünf Jahre nach seinem sehr fokussierten letzten Album „DAMN.“ hat Kendrick Lamar endlich den Nachfolger veröffentlicht. Seine fünfte LP wurde ohne große Fanfare angekündigt. Lamar verkündete einfach den kryptischen Titel und ein Datum. Er wusste, dass das ausreicht. Und wer unzufrieden mit der kompakten Natur von „DAMN.“, sollte sich festhalten. „Du willst ein verdammtes komplexes Mammutwerk?“, scheint Lamar zu fragen. „Das kannst Du haben!“

„Mr. Morale & The Big Steppers“ ist ein gigantisches, hochambitioniertes, überforderndes Doppelalbum, auf dem Lamar in alle Richtungen gleichzeitig ausholt. Es ist eines dieser Alben, über die man ganze Doktorarbeiten schreiben könnte. Über die Momente, in denen er über sein Ziel hinausschießt. Und über die Momente, in denen Kendrick Lamar in gewohnter Virtuosität die vielleicht berührendste und ambitionierteste HipHop-Musik unserer Zeit macht.

„Eines ist doch sicher / Eins zu eins ist jetzt vorbei“, sang Dirk von Lowtzow noch im Jahr 2002. Doch mittlerweile scheint ein Song seiner Band Tocotronic, die einst ihre romantische Ader hinter poetischen Chiffren verdeckte, immer ziemlich genau das zu sein, was er verspricht. Auch „Nie wieder Krieg“, das 13. Album der Indie-Rock-Urgesteine, ist ein Beispiel für die neue Tocotronic-Klarheit. Die beginnt beim Käthe Kollwitz entlehnten Titel, führt über sehr direkte Parolen wie „Jugend ohne Gott gegen Faschismus“ und sogar bis zum Reimen von „Kräuter der Provence“ mit „keine Chance“.

Doch die schonungslose Offenheit der neuen Tocotronic bringt etwas mit, was stärker ist, als die alte Wortgewandtheit: Verletzlichkeit. Schlaue und intellektuelle Texte funktionieren gerne als Schutzschild. Von denen ist hier nichts mehr übrig. Stattdessen präsentieren sie nackte Verwundbarkeit – die es braucht, um einen solch berührenden Song wie „Ich tauche auf“ schreiben zu können. „Nie wieder Krieg“ ist ein Album fernab von allem Zynismus und ironischem doppelten Boden. Das macht es so beeindruckend. Denn manchmal ergibt eins und eins einfach zwei.

Bei der schieren Menge an sogenannten „Must-Listens“ aus Großbritannien (von Dry Cleaning über Fontaines D.C. bis zu Black Midi, etc.) muss man sich langsam eine Frage stellen: Wann platzt die UK-Post-Punk-Bubble? Auch Yard Act erfüllen, oberflächlich betrachtet, so ziemlich alle Punkte der Hype-Band-Checkliste. Warum sollten Sie, geschätzte*r Leser*in, dennoch sofort und unverzüglich in das Quartett aus Leeds investieren? Weil Yard Act mehr noch als ihre Kolleg*innen den spätkapitalistischen Alltag zum Tanzen bringen. Die Songs ihres Debüts „The Overload“ bedienen sich musikalisch gleichermaßen an der kantigen The-Fall- und Gang-Of-Four-Riffschule und dem hedonistischen Madchester-Sound von Happy Mondays. Texter und Sänger James Smith erzählt mit an seinen Nachnamensvetter Mark E. Smith erinnernden Sprechgesang vom „Ghetto-Fetisch“ der spießbürgerlichen Linken, die eigenen Salat anbaut und sich mit den metaphorischen Schlaglöchern ihrer Nachbarschaft schmückt. „The Overload“ ist ein eleganter Spagat zwischen politischer Theorie à la Mark Fisher und explizit Spaß machender Musik.

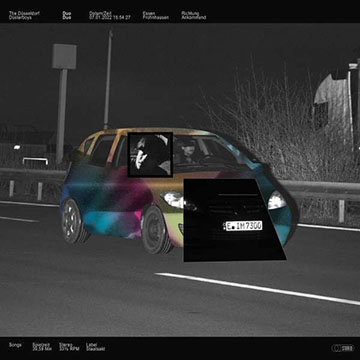

Ein Cover eines britischen Komponisten aus dem 16. Jahrhundert, verpackt in ein avantgardistisches Samba-Gewand. Auf ihrem zweiten Album „Duo Duo“ denken The Düsseldorf Düsterboys den Baldrian-Folk ihres Debüts „Nenn mich Musik“ in viele neue Richtungen weiter, die in ihrer Experimentierfreude den Art-Rock der Schwesterband International Music noch übertreffen. In Songs wie „Gangster“ spielen Rubel und Crescenti verstrahlten Freak-Folk, der stellenweise an die Mittelalter-Exzentrik von Richard Dawson erinnert. In „Lavendeltreppen“ kann Rubel mit seinen Kompositionsskills flexen – und lässt über einen einzigen Akkord mal dissonante, mal majestätische Streicher flirren. „Schlaf Dich aus“ ist eine eineinhalb Minuten lange Dada-Exkursion mit grölenden Posaunen und kreischenden Stimmen. Nur wenige können Raum und Zeit so schön aus den Angeln heben wie dieses magische Duo.

20 Songs. 80 Minuten. Das sind die Zahlen hinter „Dragon New Warm Mountain I Believe In You“, dem fünften Studioalbum von Big Thief. Die vier US-Amerikaner*innen haben sich viel vorgenommen. Die schiere Länge von „Dragon New Warm Mountain I Believe In You“ kann – besonders in Zeiten, in denen die gefühlte durchschnittliche Länge eines Mainstream-Pop-Albums bei etwa 90 Minuten liegt – direkt für impulshaftes Gähnen sorgen. Bis man die Musik hört …

Auf ihren vergangenen LPs haben Sängerin, Gitarristin und Songwriterin Adrianne Lenker, Gitarrist Buck Meek, Bassist Max Oleartchik und Schlagzeuger James Krivchenia ihren Indie-Folk weiter ausgedehnt, von den psychedelischen Explorationen von „U.F.O.F.“ bis zu „Not“, dem im Gitarren-Feedback-Sturm endenden Herzstück von „Two Hands“. Auf „Dragon New Warm Mountain I Believe In You“ demonstrieren sie all das gleichzeitig – und erkunden sogar noch Neuland. Da gibt es Songs wie „Time Escaping“, die von experimentell verstimmten Percussions getragen werden. Oder die euphorische Shoegaze-Reizüberflutung in „Little Things“. Oder die flirrenden Soundscapes von „Heavy Bend“, die dem Song eine mysteriöse Aura verleihen. Dieses Album ist die größte Meisterleistung in Big Thiefs Karriere: Ein Mammutwerk, auf dem trotz der Menge an Songs keine einzige Sekunde verschwendet wurde.

Ebow kann brutal flexen und im selben Atemzug über Rassismus, Queerness und die Befreiung von Kurdistan reflektieren. Oftmals im Abstand von nur wenigen Sekunden. Das ist erst einmal nicht weiter überraschend. Schließlich demonstriert die als Ebru Düzgün geborene Rapperin diese Skills seit schon fast einem Jahrzehnt, seit ihrem selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahr 2013. Auch „Canê“, das neueste Werk der Münchenerin, ist wieder so ein meisterhaft ambivalentes HipHop-Album, das zwischen roher Emotionalität, politischem Appell und genussvollem Angebertum oszilliert. Diese Ambivalenzen hat Düzgün diesmal explizit in die Struktur der LP eingearbeitet: „Canê“ ist lose in zwei Akte unterteilt. Es beginnt mit hartem 808-Geballer. Nach der den Subwoofer aufrüttelnden Free-my-people-Hymne „Dersim62“ schiebt Ebow direkt die Single „Araba“ hinterher, in dem sie mit eiskalten Lines ihre männliche Konkurrenz massakriert.

Songs wie „Excalibur“, die Single „Trouble“ oder der abschließende Titeltrack sprechen eine deutlich sanftere Sprache. Hier singt Ebow über Spät-90er- und Nullerjahre-R&B-Vibes von Liebe, Nähe und Selbstzweifeln. Und dann ist da noch „Prada Bag“, genau zur Mitte der LP, das Herzstück dieses Albums. Was als leicht augenzwinkernder Swag-Rap beginnt, entpuppt sich als eine Gänsehaut erzeugende Dekonstruktion von genau diesem. „Mein größter Flex ist / Dass ich ich selbst bin“, rappt Ebow zu beginn dieses Albums. Möge sie für immer genau das bleiben.

Beyoncé ist bereits seit ihren Tagen als Teil von Destiny’s Child eine der schillerndsten Figuren im Pop. Und, obwohl sie niemandem auf diesem Planeten noch irgendetwas beweisen muss, gleichzeitig ein Garant für feinsinnige und detailverliebte Albumkunst. Man erinnere sich an ihre letzten beiden Platten: das 2013 erschienene selbstbetitelte Gesamtkunstwerk oder das genauso persönliche wie politische 2016er Highlight „Lemonade“. Nun, sechs Jahre später, übertrifft sie sich mit ihrem siebten Soloalbum selbst. Queen Bey greift für „Renaissance“ tief in die (afroamerikanische) Musikgeschichte: Neben House- und Dance-Beats liegt der Fokus auf Funk, R&B und Disco. Das Fundament dafür legen die zahlreichen Produzent*innen und Feature-Gäste wie unter anderem Raphael Saadiq oder Syd, Mitglied des Funk-Kollektivs The Internet und Produzent*in der butterweichen Funk-Ballade „Plastic Off The Sofa“.

Auch die Stimme von Beyoncé ist auf „Renaissance“ in absoluter Höchstform. Das Album umfasst ihr volles Toolkit, von präzisem Rap („Alien Superstar“) bis zu lustvollem Crooning-Geflexe. Neben all der sinnlichen Feierei gibt es auch Platz für Statements („America Has A Problem“) und verletzliche Momente: In „Heated“ verneigt sich Beyoncé vor ihrem verstorbenen Onkel Johnny, der ihr einst die Musik der queeren House-Szene zeigte. Ein passendes Tribut für ein Album, das sich in vielen Momenten auf das Vermächtnis von LGBTQI+-Künstler*innen beruft. Und dann ist da noch die makellose Zusammenstellung dieser LP. Die ersten sechs Tracks fließen organisch ineinander über. Ein fantastisches DJ-Set, das in der 90s-Revival-Party der Single „Break My Soul“ kulminiert. Allein dieser Anfang demonstriert, wie viel Spaß so eine Blockbuster-Platte machen kann.

Von all den Sachen, die man als Künstler*in heutzutage in die Welt setzen kann, gibt es wahrscheinlich nichts unwesentlicheres als ein Cover-Album. Das Format ermöglicht dem Act theoretisch auf Autopilot ein paar Lieblingssongs herunterzuschrammeln – und zack, ist schon wieder ein neues Stück Content fertig. Und dann gibt es Bands wie Yo La Tengo oder Deerhoof, für die das Konzept „Coveralbum“ eine ganz eigene Kunstform darstellt. Auch Chan Marshall ist im Cover-Album-Business ein wahrer Profi. „Covers“, das elfte Studioalbum ihres Soloprojekts Cat Power, ist bereits ihre dritte Cover-LP. Songs außerhalb ihrer Komfortzone transformiert Marshall hier mit eleganter Leichtigkeit in Stücke, die auch von ihr stammen könnten. So beginnt „Covers“ mit Frank Oceans Emo-R&B-Track „Bad Religion“, das von ihr einen vornehm groovenden Indie-Folk-Anstrich bekommen hat. Die Opulenz von Lana Del Reys „White Mustang“ hält sie intakt, tauscht aber die performative Langeweile des Originals gegen die gewohnt authentische Cat-Power-Melancholie. „Here Comes A Regular“, die ikonische Teenage-Angst-Ballade von The Replacements, erklingt bei ihr mit lebenserfahrener Traurigkeit. Das ist die große Kunst dieser LP: „Covers“ wirkt eher wie ein tolles Cat-Power-Album als wie eine Cover-Platte.

Mitski Miyawaki ist ein Superstar. Die japanisch-US-amerikanische Musikerin hat eine ungemein treue Fan-Gemeinde in den sozialen Netzwerken, die es in puncto sektenartiger Verehrung mit den Heerscharen von beliebten K-Pop-Bands aufnehmen kann. Viele ihrer Fans feiern sie als ultimatives Sad Girl, ein Ergebnis der Post-Teenage-Angst ihrer Durchbruchsalben „Bury Me At Makeout Creek“ und „Puberty 2“. Mit fanatischer Verehrung kommt eine ganze Menge Druck. Genau dieser Druck scheint auf jeden Fall auf verquere Art und Weise der kreative Antriebsmotor ihres sechsten Albums zu sein. „I used to think I would tell stories / But nobody cared about the stories I had about no good guys“, singt sie ernüchtert in der Single „Working For The Knife“, ein Song über das Schreiben eines Pop-Songs als stumpfsinnige Arbeit.

Doch „Laurel Hell“ ist nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem Leben im Rampenlicht, sondern auch eine Abkehr von besagtem Sad-Girl-Image. Viele der Songs sind straighte Synth-Pop-Banger, wie das zwischen Abba und Duran Duran pendelnde „Love Me More“. „The Only Heartbreaker“ hat auch eine Menge 80er-Jahre-Pop-DNA im Blut, mit einer Synthie-Hookline, die nur wenige Hausnummern von A-ha entfernt ist. Songs wie diese scheinen sich bewusst dem zu verweigern, was langjährige Mitski-Fans von ihr wollen – und sind perfiderweise gleichzeitig extrem catchy Pop-Songs. Das hier ist keine Teenage-Angst-Musik, kein Sad-Girl-Rock. Das ist einfach großartige Pop-Musik.

Nilüfer Yanya weiß, wie kräftig ein Hauchen klingen kann. Die Londonerin singt in ihren Songs stets zurückgenommen, ein bisschen apathisch, nicht weit entfernt von ihrer ebenfalls in der britischen Hauptstadt residierenden Kollegin Tirzah. Nur umgibt Yanya ihre Stimme nicht mit minimalistischen 2-Step-Beats, sondern mit eng umschlungenen E-Gitarren-Arpeggios. Im Vergleich zu ihrem Debüt „Miss Universe“ aus dem Jahr 2019 ist ihr zweites Album „Painless“ messerscharf und fokussiert. Das Album öffnet mit „The Dealer“. Ein seltsames Amalgam aus Madchester-Drums, Dreampop-Gitarren und einer unverschämt groovenden Bassline. „I need some time to work out who this is“, singt Yanya über diese instabile Mischung.

Dass sie ganz genau weiß, womit sie es hier zu tun hat, demonstriert die junge Musikerin in den meisterhaften Songs, die darauf folgen. Im bedrohlich nach vorne kriechenden „L/R“. „Shameless“, dem perfekten Stück Dreampop, das sich für ein paar herzzerreißende Sekunden in ein getragenes Piano-Instrumental verwandelt. Im Energieschub namens „Stabilise“, der zum ersten Mal einen der infektiösen, geshouteten Nilüfer-Yanya-Refrains enthüllt, die man von ihrem Debüt und ihren ersten EPs bereits kennt. Sie verschwendet keine Sekunde. „I miss the kind of patience that breaks your heart“, singt Yanya zu Beginn des Albums. Die Schmerzfreiheit, die „Painless“ seinen Titel gibt, ist die relative Schmerzfreiheit vor dem Knall. Musik für die Sekunden zwischen dem Fall und dem plötzlichen Aufprall.

Man muss Aldous Harding nur einmal in einem ihrer zahlreichen close-up-lastigen Musikvideos ins Gesicht schauen, um zu wissen: Diese Frau ist eine Zauberin. Die neuseeländische Musikerin lächelt in ihren Clips gerne, ohne dabei ihre Augen zu benutzen. Eine fast schon bedrohliche Grimasse, die Dich auszulachen scheint. Dich und Deine jämmerlichen Versuche, ihre Musik zu verstehen. Denn auch das vierte Album von Aldous Harding ist wieder undurchsichtiges, subtiles Pop-Hexenwerk. Was nicht heißen soll, dass diese Musik schwer zugänglich ist. Ganz im Gegenteil: Es ist überhaupt nicht verkehrt, das mit zehn Songs auch angenehm kurze „Warm Chris“ als schlichte Indie-Folk-Platte zu genießen. Das Klavier plätschert sanft. Die Drums werden dezent gestreichelt. Die Gitarren klimpern angenehm. Doch wenn man ein bisschen bewusster in „Warm Chris“ eintaucht, mit spitzen Ohren den Harmonien und Hardings Stimme zuhört, merkt man, dass hier stets irgendetwas seltsam ist.

Das Fundament in Hardings Songs ist stetig in Bewegung, nirgendwo scheint es so ganz sicher zu sein. Ihre oftmals wunderschöne Musik ist stets von einer nervösen Spannung durchzogen, die einem keine Ruhe lässt – und stets dazu zwingt, ganz genau zuzuhören. Und das lohnt sich. </“https://www.byte.fm/freunde/mitglied-werden/“a>

</“https://www.byte.fm/freunde/mitglied-werden/“a>

Vorheriger Beitrag

Nächster Beitrag

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.