Kalimantan di masa lalu kerap digambarkan sebagai pulau yang ditumbuhi hutan hujan tropis lebat dan dihuni aneka ragam hayati. Di pulau ini pula, jejak hunian Homo sapiens paling awal di Nusantara ditemukan. Selama ribuan tahun, orang-orang Kalimantan hidup bersimbiosis dengan alam.

Namun, rimba belantara itu mengalami perubahan dramatis hanya dalam setengah abad terakhir. Dimulai oleh penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, pengeringan lahan-lahan gambut, hingga alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan penambangan, bentang alam di pulau ini mengalami kerusakan yang nyaris tanpa bisa dipulihkan kembali.

Ekstraksi yang melebihi daya dukung alam itu telah mendatangkan bencana lingkungan. Selain kebakaran hutan dan kabut asap yang mendera hampir setiap tahun, banjir besar kini melanda Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Berikut hikayat yang mengisahkan evolusi Pulau Kalimantan dari hutan hujan tropis yang sangat kaya menjadi wilayah yang sangat rentan bencana.

Kalimantan, atau yang dulu dinamakan sebagai Borneo, merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dan telah ditumbuhi dengan hutan hujan tropis sejak sekitar 130 juta tahun lalu. Bahkan, hutan tropis dataran rendah pulau ini diperkirakan telah ada sejak 140 juta tahun lalu.

Proses panjang evolusi dan kondisi geografis di sabuk khatulistiwa yang diberkahi keberlimpaan sinar matahari dan hujan membuat hutan Kalimantan telah menjadi rumah dari beragam spesies flora dan fauna yang sulit dicari padanannya di dunia. Sekitar 10.000 sampai 15.000 spesies tanaman berbunga (pernah) ditemukan di sana. Jumlah ini 40 kali lipat lebih banyak dibandingkan keragaman tanaman berbunga di seluruh Benua Afrika (MacKinnon, dkk. 1996).

Kalimantan memiliki 3.000 jenis pohon berkayu, termasuk 267 dipterocarps atau jenis tanaman keras untuk kayu komersial, di mana 58 persen di antaranya merupakan endemik. Pulau ini juga memiliki 2.000 spesies anggrek dan 1.000 spesies pakis, serta menjadi pusat distribusi tanaman karnivora, Nepenthes atau kantung semar. Yang perlu digarisbawahi, Kalimantan memiliki tingkat endemisitas tinggi untuk flora, yaitu mencapai 34 persen dari seluruh tanaman dari sektar 59 marga.

Ini berarti, jika spesies tanaman endemik ini hilang dari pulau ini, kita tak bisa lagi menemukannya lagi di mana pun. Tingginya endemisitas di Kalimantan ini juga dipengaruhi keragaman tipe tanah, terutama karena batuan muda di Kalimantan bagian utara. Selain itu, pulau ini juga memiliki keragaman bentang alam dan klimat, mulai dari rawa-rawa dataran rendah hingga batuan karst.

Sedangkan kekayaan fauna pulau ini meliputi 420 spesies burung dan 222 spesies mamalia, di mana 44 di antaranya endemik. Pulau ini juga memiliki 13 spesies primata, salah satu mamalia endemik dan ikonik adalah orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus). Sejak 1994 sampai 2004, setidaknya 361 spesies baru ditemukan di Kalimantan, dan hal ini masih berlangsung hingga saat ini, misalnya gajah kerdil (Elephas maximus borneensis) yang baru terdeteksi awal 2000-an dan badak kalimantan (Dicerorhinus sumatrensis harrissoni) yang baru terdeteksi pada 2013.

Setelah jutaan tahun hutan Kalimantan menjadi rumah bagi flora dan fauna, sejak sekitar 50.000 tahun lalu, daratan ini kedatangan para migran Homo sapiens dari Afrika. Jejak tertua penghunian leluhur kita di Pulau Kalimantan ini bisa ditemukan dari fosil manusia modern Goa Niah, Serawak, Malaysia, dan dari lukisan goa di Sangkulirang-Mangkalihat, Kalimantan Timur (Barker, 2017).

Pada periode itu, Kalimantan masih menjadi bagian dari Paparan Sunda yang masih menyatu dengan Benua Eurasia. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan belum terpisah menjadi pulau sendiri. Namun, di antara tiga pulau ini terbentuk koridor dataran rendah berupa padang sabana yang mengelilingi hutan lebat daratan Kalimantan (kini).

Padang sabana inilah yang kemungkinan menjadi koridor migrasi manusia di masa lalu, sementara lebat hutannya kemungkinan belum tertembus. Itulah sebabnya peninggalan-peninggalan arkeologis dari periode ini hanya bisa ditemukan di Goa Niah dan Goa Sangkulirang-Mangkalihat, yang kala itu kemungkinan menjadi batas antara hutan dan padang sabana.

Kedatangan manusia modern (Homo sapiens) awal di Kalimantan pada 50.000 tahun lalu ini nyaris tidak mengubah bentang alam Kalimantan ataupun mendesak keragaman hayati pulau ini. Selain karena populasinya yang masih kecil, pola hidup mereka berburu dan meramu membuat intervensi terhadap lingkungan sangat minim.

Pola hidup berburu dan meramu ini masih bisa dijumpai pada kelompok masyarakat Punan atau yang di Malaysia disebut sebagai Penan. Punan sendiri memiliki banyak subetnis, tetapi memiliki kemiripan kebudayaan berburu dan meramu. Beberapa populasi Punan yang bisa dijumpai di Indonesia di antaranya, Punan Aput, Punan Tubu, Punan Batu, dan sejumlah populasi lain.

Keunikan Punan bisa terlihat dari analisis terbaru Lembaga Biologi Molekuler Eijkmandan. Para kolaborator sejumlah negara menemukan, Punan bukan hanya identitas etnis, sebagaimana banyak dibahas secara antropologis. Mereka juga bisa dibedakan secara genetik berdasarkan riwayat pembauran DNA leluhur mereka dengan populasi Dayak di sekitar mereka.

Punan memiliki leluhur dari Asia Daratan (Mainland Asia) seperti orang Aslian di Malaysia, yang bila dirunut juga berbagi leluhur dengan orang Andaman. Komposisi Asia Daratan ini memang juga terdapat pada populasi Dayak Kenyah dan Lundayeh di Kalimantan Utara.

Kendati demikian, Punan mendapatkan tambahan bauran genetik dari leluhur pra-Austronesia dari Asia timur. Adapun Kenyah dan Lundayeh mendapatkan bauran Kankanaey atau igorot-Filipina, salah satu penutur Austronesia yang dikenal dengan kebudayaan bercocok tanam. Populasi Punan tidak memiliki bauran genetik Austronesia, dan ini agaknya yang membuat leluhur mereka tidak terpapar budaya bertani dan tetap menjadi pemburu-peramu serta hidup berpindah-pindah dalam kelompok-kelompok kecil (Kompas.id, 20 September 2020).

Beragam kelompok Punan Kalimantan dulu tidak tinggal menetap, tetapi hidup berpindah-pindah untuk berburu binatang dan meramu tanaman. Hutan Kalimantan saat itu menyediakan keragaman sumber pangan. Selain binatang buruan, utamanya babi hutan, para pemburu dan peramu ini mendapatkan kecukupan makanan dari umbi-umbian liar dan terutama tanaman sagu gunung (Eugeissona utilis). Sekalipun demikian, sebagian besar Punan saat ini telah hidup menetap di perkampungan di tepi hutan, bahkan sebagian dipindahkan ke kota.

Kelompok pemburu-peramu terakhir Kalimantan ini masih bisa ditemukan di pedalaman Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nyaris luput dari perhatian publik ataupun pemerintah, di hulu Sungai Sajau, masih hidup komunitas Punan Batu, yang hidup semi-nomaden.

Punan Batu termasuk paling sedikit diketahui di antara keberadaan para Punan lainnya. Sensus Punan 2002-2003 oleh Center for International Forestry Research (Cifor) hanya menyinggung Punan Batu masih ada di pedalaman Kalimantan, tetapi bagaimana sosoknya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara hidupnya belum dijelaskan. Bahkan, hingga kini, keberadaan suku Punan Batu belum diakui negara. Nama mereka tidak masuk daftar Komunitas Adat terpencil (KAT) yang diterbitkan Kementerian Sosial 2018.

Akhir 2018, kami mengikuti perjalanan tim peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman untuk mendokumentasi dan mengambil sampel genetik orang Punan Batu. Kelompok Punan Batu yang kami temui ini telah hidup di goa-goa karst dan hutan di hulu Sungai Sajau turun-temurun, jumlahnya hanya sekitar 100 keluarga.

Mereka hidup terpisah dalam kelompok kecil, paling dekat bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar sehari dari hulu Sungai Sajau, hingga ada yang berjarak sekitar 15 hari jalan kaki. Punan Batu barangkali merupakan kelompok pemburu dan peramu terakhir Kalimantan yang tersisa, yang bisa menunjukkan bagaimana leluhur kita dulu hidup dengan bergantung pada pemberian langsung alam.

Di hutan yang selalu temaram karena tajuk pepohonan menghalangi matahari menyentuh tanah, mereka nyaris tak mengenal waktu dalam mencari makanan. Hampir tidak ada makanan yang disimpan, semuanya segar dari alam, kecuali mungkin minyak babi hutan yang disimpan dalam gentong tanah liat dan digantung di langit-langit gua untuk mejauhkan dari rayahan binatang.

Sekalipun demikian, tekanan terhadap pola hidup mereka semakin deras saat ini. ”Kini makin susah hidup. Hewan buruan kian sedikit. Gaharu dan getah tak ada lagi, madu berkurang. Hutan rusak, terutama karena kebun sawit di mana-mana,” tutur Maruf, salah satu anggota Punan Batu (Kompas.id, 20 Oktober 2018).

Menurut Asut, warga Punan Batu, 10 tahun lalu panen madu hutan setahun sekali. ”Kini belum tentu tiga tahun sekali. Hasilnya kurang. Dulu satu keping dapat dua ember (10 liter), sekarang tak sampai separuh ember,” katanya.

Pohon-pohon bengkeris yang menjadi sarang lebah madu ditebang perusahaan kayu. Tanaman penghasil bunga dijadikan kebun sawit. Menurut Maruf, warga Punan Batu telah berulang kali menegur warga lain dan perusahaan yang merusak hutan yang telah jadi rumah dan tempat hidup komunitasnya. ”Tapi, mereka bilang ini tanah negara. Kami tidak diakui karena tak punya KTP (kartu tanda penduduk),” katanya.

Sementara anggota suku Punan Batu yang keluar sulit beradaptasi dengan kehidupan di kota karena tak punya keahlian selain berburu dan meramu. Kondisi ini dialami, misalnya, oleh keluarga Tilus dan Jago yang tinggal di tepi jalan lintas Tanjung Selor-Berau. ”Sepuluh tahun lalu daerah sini hutan tempat kami berburu. Kini jadi kebun orang dan perusahaan. Tiap hari kami berjalan berjam-jam ke hutan untuk berburu. Itu belum tentu dapat hasil,” kata Jago.

Kembali pada kehidupan Punan di masa lalu. Pola hidup berburu dan meramu sangat tergantung pada kemurahan alam sehingga sangat minim adanya intervensi manusia terhadap alam. Hingga sebelum datangnya kebudayaan bercocok tanam, yang muncul sekitar 10.000 tahun lalu, perubahan bentang alam di Kalimantan lebih dipengaruhi siklus perubahan iklim global. Seperti diketahui, Bumi mengalami beberapa siklus perubahan global. Di antaranya, yang terakhir terjadi adalah berakhirnya Zaman Es.

Ribuan lukisan prasejarah di goa karst Kalimantan Timur yang dibuat dalam rentang 50.000 tahun lalu hingga 3.500 tahun lalu dan menjadi saksi penting perubahan alam. Lukisan tangan berhasil diidentifikasi tim peneliti gabungan Indonesia-Australia dan dipublikasikan di jurnal Nature edisi November 2018. Lukisan tertua di Sangkulirang-Mangkalihat berupa gambar mamalia besar sejenis banteng liar berwarna oranye-kemerahan yang ditemukan di Goa Jeriji Saleh. Penanggalan (dating) memakai torium uranium terhadap larutan karbonat pada dasar lukisan dan lapisan di atasnya menunjukkan angka 52.000 dan 40.000 tahun lalu.

Pada periode ini, juga ditemukan lukisan tapak tangan dan sejumlah binatang besar lain yang biasa hidup di padang sabana, seperti tapir dan trenggiling raksasa. Tapir punah di Kalimantan sejak 6.000 tahun lalu, sedangkan trenggiling raksasa sekitar 32.000 tahun lalu.

Perubahan metode menggambar di karst Sangkulirang-Mangkalihat mulai terlihat sejak sekitar 20.000 lalu. Pada periode ini, pelukisnya menggunakan warna dominan ungu kehitaman dengan gambar-gambar yang lebih dekoratif. Setelah periode 20.000 tahun lalu, mulai banyak sosok idiografis, misalnya banteng berbadan sangat besar dengan kepala sangat kecil, binatang berkepala dua, dan hewan dengan tanduk sangat panjang. Jadi, mereka mulai menggambar berdasarkan citra yang ditangkap, bukan sekadar memindahkan apa yang dilihat.

Pada 20.000-9.000 tahun lalu, mereka juga mulai menggambar peralatan berburu, seperti pelontar tombak yang cocok digunakan di padang sabana. Pada periode ini, alam mulai berubah dan binatang besar buruan mulai berkurang. Hingga sekitar 13.600 tahun lalu, mereka mulai menggambar sosok-sosok manusia atau dikenal sebagai motif ”Datu Saman”, yang menandai periode lebih antroposentris.

Titik balik yang menandai perubahan ini sekitar 20.000 tahun lalu, diduga terkait dengan perubahan alam saat itu. Pada periode itulah kemungkinan datangnya sebagian leluhur populasi pemburu-peramu ke Kalimantan. Mereka kemungkinan yang menjadi leluhur orang-orang Punan, yang hingga saat ini masih mempertahankan pola hidup sebagai pemburu dan peramu, serta berbagai etnis Dayak lain.

Menghangatnya suhu Bumi yang menyebabkan mencairnya es di kutub mulai terjadi sekitar 21.000 tahun lalu. Permukaan laut pun perlahan naik dan alam berubah drastis. Muka laut terus meninggi dan menenggelamkan sebagian daratan di Paparan Sahul sehingga membentuk Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang saling terpisah.

Sementara itu, sebagian daratan rendah kemudian menjadi rawa-rawa dan perlahan menjadi lahan gambut. Gambut terbentuk tatkala bagian tumbuhan yang luruh terhambat pembusukannya karena terjebak di rawa-rawa yang memiliki kadar keasaman tinggi atau kondisi anaerob (minim oksigen). Selain tanaman, lahan gambut menyimpan berbagai jasad renik binatang.

Proses ribuan tahun menyebabkan lapisan gambut mencapai ketebalan hingga lebih dari 10 meter. Penelitian Shimada (2001) mencatat, area rawa-rawa di Kalimantan Tengah tersebar di dataran rendah yang memiliki ketinggian 5-35 meter dari permukaan laut, dan ada sekitar 200 kilometer dari pantai.

Kenaikan muka air laut yang terjadi di akhir Zaman Es itu hingga mencapai ketinggian saat ini berhenti sekitar 5.000 tahun lalu. Jadi, sejak sekitar 5.000 tahun lalu, Nusantara telah membentuk kepulauan seperti saat ini. Kalimantan telah terpisah dari Jawa dan Sumatera, dan belasan ribu pulau lain terbentuk dikelilingi lautan. Pada periode inilah datang para migran Austronesia, yang dikenal sebagai petani, selain pelayar ulung.

Petani ini berbaur dengan para pemburu-peramu Kalimantan dan mengembangkan kebudayaan yang khas. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai ”Dayak”, yang sebenarnya merupakan sebutan pihak luar terhadap beragam kelompok etnis di Kalimantan yang mayoritas hidup dari bercocok tanam padi ladang, selain juga berburu binatang dan hasil hutan.

Hasil pengurutan DNA fosil manusia kuno oleh ahli genetika Hugh mcColl, dkk. (2018) menunjukkan, populasi di Asia tenggara, termasuk di Indonesia, berasal dari pembauran genetika antara pemburu-peramu dan petani. Jadi, setelah berhasil mendomestifikasi padi dan jewawut, para petani dari China bagian selatan, tepatnya lembah Sungai Yangtze dan Sungai Kuning, sebagian petani ini kemudian bermigrasi ke taiwan dan menjadi leluhur Austronesia sejak sekitar 4.500 tahun lalu.

Sebagian lain bermigrasi—dengan membawa benih padi—ke selatan dan berbaur dengan para pemburu-peramu Hoabinhian yang lebih awal menghuni area ini dan mengenalkan budaya bercocok tanam padi—fase awal budidaya padi ladang. Selain migrasi awal 4.000- 4.500 tahun lalu, gelombang migrasi petani padi dari utara ke selatan terjadi 2.000 tahun lalu, membawa teknologi dan teknik budidaya padi lebih maju, termasuk budidaya padi sawah.

Jejak pembauran ini memicu keberagaman motif genetik populasi manusia di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, saat ini. Sebagai contoh, orang Kalimantan disebut memiliki komposisi genetika 38 persen Austronesia, 59 persen Austroasiatik, dan 3 persen pemburu-peramu awal.

Dalam bercocok tanam padi, mereka biasa menggunakan metode pembukaan lahan secara berotasi. Sejak masuknya kebudayaan bercocok tanam ini, hutan di Kalimantan mulai berubah. Sebagian hutan ditebang untuk dijadikan lahan pertanian. Jadi, proses pembukaan hutan untuk lahan ini di Kalimantan telah dimulai jauh sebelum era sejarah (Flenly, 1979), dan semakin intensif sejak dikenalnya budidaya padi di kawasan ini sekitar 2.500 tahun lalu (Maloney, 1985).

Masyarakat Dayak dikenal dengan teknik bertani secara berotasi. Mereka akan mempersiapkan lahan, membersihkan lahan dengan menebang hutan dan setelah unsur haranya dinilai berkurang lahan tersebut akan ditinggalkan, sebelum kemudian kembali menjadi hutan dan suatu saat akan kembali dibuka untuk pertanian.

Sekalipun saat ini praktik pertanian tebas-bakar atau rotasi ini kerap disalahkan sebagai penyebab kerusakan hutan Kalimantan, tetapi beberapa studi justru menunjukkan sebaliknya. Misalnya, studi Nicolas Labrière, dkk. (2015) di Kalimantan, apabila dilakukan secara benar, metode perladangan ini sesungguhnya menciptakan ekosistem alami dengan keanekaragaman hayati tinggi, kaya cadangan karbon, dan risiko erosi tanah rendah.

Dalam kajian ini, para peneliti berhasil membandingkan tingkat keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di hutan tradisional dengan sistem perladangan berpindah di wilayah utara Kalimantan, termasuk penggunaan lahan lain, seperti hutan alam dan perkebunan monokultur. Hasilnya, hutan alam jelas lebih baik, dan sistem perladangan berputar ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan semua jenis penggunaan lahan yang terkait hutan, termasuk untuk perkebunan monokultur kelapa sawit dan karet. Keragaman jenis pohon lebih besar, erosi tanah rendah, dan cadangan karbon di atas permukaan tanah perladangan berputar ini dua kali lebih tinggi dibandingkan perkebunan.

Banyak bukti bahwa ribuan tahun masyarakat Dayak menerapkan model berladang secara tebas-bakar tidak menimbulkan tekanan besar terhadap hutan di Kalimantan. Selain populasinya masih sangat kecil, dibandingkan luas hutan yang ada, praktik berotasi juga memungkinkan hutan kembali pulih. Apalagi, masyarakat Dayak juga dikenal sangat hati-hati dalam menjaga keseimbangan alam, khususnya kawasan hutan yang dipercaya menjadi rumah bagi roh-roh leluhur.

Sekalipun saat ini terdapat beragam etnis Dayak dan kebanyakan telah menganut beberapa agama besar, seperti Kristen, Katolik, atau Islam, masyarakat Dayak di masa lalu memiliki dasar kepercayaan Kaharingan. Orang Dayak percaya selain yang kasatmata, seperti manusia, dunia dihuni roh. Mereka percaya adanya Sangiang (roh yang tinggal di tanah dan udara); Timang (roh yang tinggal di batu keramat); Tondoi (roh yang tinggal di bunga); Kujang (roh yang tinggal di pohon; dan Longit (roh yang tinggal di mandau).

Kaharingan berasal dari bahasa Sangen (Dayak kuno) yang akar katanya adalah ’’Haring’’. Haring berarti ada dan tumbuh atau hidup yang dilambangkan dengan Batang Garing atau Pohon Kehidupan. Pohon Batang Garing berbentuk seperti tombak dan menunjuk tegak ke atas. Bagian bawah pohon yang ditandai oleh adanya guci berisi air suci yang melambangkan Jata atau dunia bawah. Antara pohon sebagai dunia atas dan guci sebagai dunia bawah merupakan dua dunia yang berbeda tapi diikat oleh satu kesatuan yang berhubungan dan saling membutuhkan.

Dengan memercayai adanya roh dalam setiap unsur, termasuk di dalam pohon, orang Dayak pada umumnya tidak akan sembarangan menebang hutan. Seperti masyarakat tradisional lain, mereka juga berupaya membangun harmoni dengan alam dan hutan.

Praktik ini, misalnya, masih ditunjukkan masyarakat Dayak di Delang, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, mereka masih mempertahankan hutannya, saat daerah lain sudah beralih menjadi perkebunan sawit. Upaya mempertahankan hutan ini bukan hanya alasan ekonomi, yang menurut mereka sebenarnya lebih memberi kemakmuran. Namun, mempertahankan hutan juga menjaga kepercayaan yang lebih sublim. Karena hutan adalah ibu mereka, juga tempat roh leluhur bersemayam.

Kisah Delang sebenarnya lazim ditemui di penjuru Kalimantan di masa lalu. Pada saat itu, hampir semua suku-suku di Kalimantan masih tinggal di desa-desa yang dikelilingi hutan hujan tropis dan mengembangkan pola hidup selaras alam. Sebagaimana masyarakat tradisional lain, beragam etnis Dayak dikenal sangat menghormati hutan.

Hal itu karena alam merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan kepercayaan mereka sehingga harus dijaga kelestariannya. Konsep itu di Kalimantan Tengah dikenal sebagai manyalamat petak danum, atau menyelamatkan tanah dan air. Dalam konsep itu, sumber daya alam harus dilestarikan untuk anak cucu dan keturunan selanjutnya.

Selain itu ada belom bahadat atau adat budaya yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan manusia harus dihormati. Misalnya, bagi masyarakat Dayak Wahau di Kalimantan Timur, hutan adalah peplai, artinya lumbung kehidupan sehingga harus dijaga. Konsep ini lazim dijumpai di banyak masyarakat Dayak lain.

Banyak catatan kolonial yang mengisahkan tentang betapa lebatnya hutan Kalimantan dan bagaimana penduduknya hidup harmonis dengan sumber daya alam mereka. Misalnya, Anton W Niewenhuis yang tercatat sebagai penjelajah Belanda pertama yang berhasil menembus pedalaman pulau ini dari Pontianak ke Samarinda dengan menyusuri Sungai Kapuas ke arah hulu, melintas gigir tebing Pegunungan Muller—diabadikan dari nama Georg Muller—dan menghilir Sungai Mahakam.

Selama ribuan tahun interaksi antara alam dan manusia di Kalimantan terjaga dengan baik. Namun, kondisi ini mulai berubah di era kolonial Belanda, dan terutama berubah drastis dari masa Orde Baru hingga Orde Joko Widodo.

Ya, sejarah eksploitasi kayu dari hutan Kalimantan sebenarnya sudah sangat lama. Sejak kolonial Belanda, kayu telah menjadi salah satu komoditas penting. Dimulai pada 1904, hutan di hulu Sungai Barito mulai ditebang dan dihanyutkan melalui sungai hingga ke pantai, khususnya di sekitar Kutai (Potter, 1988). Sekalipun demikian, eksploitasi besar-besaran hutan Kalimantan baru dimulai sejak tahun 1960-an.

Berikutnya, Kalimantan yang di masa lalu kerap digambarkan sebagai pulau ditumbuhi hutan hujan tropis lebat dengan orang-orang yang hidup di bawah tajuknya, telah mengalami perubahan dramatis hanya dalam setengah abad terakhir. Dimulai oleh penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, kebakaran hutan besar-besaran karena dikeringkannya lahan gambut, dan belakangan konversi menjadi perkebunan sawit, bentang alam di pulau ini telah mengalami perubahan drastis yang nyaris tanpa bisa dipulihkan kembali.

Penebangan hutan Kalimantan dimulai pada masa paling bergolak dalam sejarah negeri ini, yaitu sekitar tahun 1965. Pada era itu, banyak negara asing yang mengincar hutan Kalimantan, terutama Jepang. Sementara itu, Republik Indonesia yang masih muda itu membutuhkan banyak dana untuk membangun negeri yang porak-poranda selama ratusan tahun penjajahan dan perang.

Arsip berita Kompas edisi 23 Agustus 1965 yang diberi judul ”Kaju dari Indonesia Laris di Djepang” menyebutkan, Mitsui Nanpo Ringyo Kaisha Ltd telah memaraf perjanjian kerja sama pembukaan hutan dengan Perhutani di daerah Sampit, Kalimantan Tengah, dan di daerah Kotabaru, Kalimantan Selatan. Ini merupakan kontrak karya pertama dengan asing yang disepakati untuk mengeruk hutan Kalimantan. Direncanakan, pembukaan hutan akan dimulai pada 1966 dengan masing-masing 20.000 meter kubik di Sampit dan Kotabaru hingga 10 tahun.

Wakil Perdana Menteri I Subandrio disebut telah menyetujui Proyek Penebangan Kayu dan Industri Kayu di Kalimantan Tengah dan Selatan antara BPU Perhutani dan Matsui & Co. Ltd serta Nanpo Ringyo Kaisha Ltd. Hingga akhir Desember 1965, jumlah kontrak penebangan hutan yang telah mendapatkan persetujuan atau telah dilaksanakan saat itu 17 buah dengan nilai 92 juta dollar AS.

Kontrak-kontrak karya untuk mengeksploitasi hutan Kalimantan ini rupanya tidak terganggu dengan kemelut politik yang berujung pada tumbangnya Presiden Soekarno dan jajaran kabinetnya, termasuk Subandrio. Arsip berita Kompas, 4 November 1966, misalnya, memberitakan pernyataan Direktur Jenderal Kehutanan Sudjarwo bahwa kerja sama dengan luar negeri untuk mengeksploitasi hutan terus dilangsungkan.

”Dengan Jepang telah selesai dibuat kerja sama, yaitu dalam bentuk production sharing, yang meliputi 7 buah unit yaitu 3 unit di Kalimantan Timur dan 2 unit di Kalimantan Barat. Tiap unit tersebut akan mampu menghasilkan 80.000 meter kubik tiap tahun. Kerja sama dengan Jepang ini meliputi jumlah kredit sebanyak 25 juta dollar AS,” ujarnya.

Sementara itu, masih menurut Sudjarwo, sejumlah negara juga antre untuk masuk ke Kalimantan dan tengah menjajaki kontrak karya juga, di antaranya Filipina, Jerman Barat, Perancis, Belanda, Bulgaria, Yugoslavia, dan Australia. ”Pembicaraan dengan AS telah mendekati penyelesaian untuk pembangunan 5 buah proyek eksploitasi hutan dan industri plywood,” demikian kata Sudjarwo.

Pembalakan hutan di Indonesia memasuki babak baru setelah pergantian rezim. Pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto ini menghadapi krisis ekonomi warisan dari rezim sebelumnya. Rezim baru ini beranggapan bahwa investasi asing merupakan jalan untuk menyelamatkan ekonomi negara, dan hutan menjadi sumber daya alam yang bisa dijual. Maka, begitu memegang tampuk kuasa, Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing/PMA.

Produk perundangan yang dibuat rezim Orde Baru begitu berkuasa ini menandai era pembukaan akses besar-besaran sumber daya alam Indonesia terhadap investor asing. Selain masuknya PT Freeport untuk mengeruk emas di Papua dan PT Inco untuk nikel di Sulawesi, hutan Kalimantan juga menjadi salah satu sasaran eksploitasi. Izin HPH Kalimantan kemudian diberikan kepada perusahaan multinasional AS di bidang pengelolaan hutan, Wyerhaeuser dan Georgia-Pacific.

Untuk memuluskan eksploitasi hutan, Orde Baru kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Seperti disebutkan sendiri dalam bagian penjelasan UU ini, pembuatannya memang dilatari oleh semakin meningkatnya permintaan kayu dari luar negeri dan makin majunya industri kayu, selain juga kebutuhan lahan untuk proyek nasional transmigrasi. Dalam Pasal 2 UU dikenalkan istilah ”Hutan Negara”, untuk menyebut semua hutan yang bukan ”Hutan Milik”. Hutan negara itu mencakup pula hutan-hutan yang berdasarkan peraturan perundangan ataupun hukum adat dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Pada tahun 1967 ini, Pemerintah Indonesia juga mengambil berbagai langkah untuk memudahkan para investor asing. Di antaranya adalah pembebasan pajak, repatriasi keuntungan gratis, dan jaminan kompensasi jika anak perusahaan Indonesia mereka dinasionalisasi. Enam belas bulan kemudian, pemerintah mengadopsi undang-undang investasi kedua yang memberi perusahaan dalam negeri manfaat yang sama. Dalam hal ini, kehutanan dianggap sebagai ”sektor prioritas”, yang memungkinkan perusahaan untuk menyetor hanya 25 persen dari investasi yang dimaksudkan di Bank Indonesia negara sebagai jaminan, bukan 50 persen biasa.

Tak cukup dengan tawaran surga pajak, Pemerintah Indonesia juga secara agresif mencari investor asing hingga ke luar negeri. Pada November 1967, Indonesia mengirim 20 pejabat tingkat tinggi ke Geneva untuk merayu eksekutif kepala dari sekitar 70 orang asing. Direktur Jenderal Kehutanan Sudjarwo, dan dua asistennya dimasukkan dalam delegasi (Winters 1995).

Kurang dari setahun, persisnya pada 3 Mei 1967, bertempat di ruang kerjanya di BNI Unit I, Ketua Tim Teknis Kredit Luar Negeri KA Kartadjumena telah menerima kunjungan para petinggi Van Sickle Associates Inc, salah satu perusahaan kayu besar dari AS. Ikut dalam pertemuan itu WA Wowor, Direktur Utama PT Kalimantan Plywood Factory. Dua perusahaan asing dan dalam negeri ini, dengan dukungan dana pinjaman dari AS, merencanakan untuk membangun, ”industri pengolahan dan pemanfaatan kayu yang terbesar serta termodern di Asia Tenggara, yaitu di Kalimantan Selatan”.

Antusiasme asing untuk terlibat dalam pembalakan hutan di Kalimantan itu juga tecermin dari berita Kompas edisi 11 Agustus 1967. Dalam berita ringkas ini disebutkan, ”80 sampai 90 perusahaan-perusahaan besar asing yang bonafide dari pelbagai negara telah menyampaikan rencana mereka untuk mengadakan investasi modal dalam bidang perkayuan Indonesia, baik secara investment langsung maupun secara joint venture….”

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan semakin menguatkan upaya eksploitasi hutan di Indonesia, khususnya Kalimantan yang saat itu menjadi sumber utama kayu. Pada awal 1970-an itu, hutan hujan Kalimantan telah habis dikapling-kapling untuk konsesi kayu. Sebanyak 68 HPH besar dan kecil telah dikeluarkan di Kalimantan, meliputi luas 9,4 juta hektar dengan modal investasi mencapai 453,2 juta dollar AS dan Rp 30 juta.

Bahkan, arsip Kompas pada 4 Agustus 1970 memberitakan, dari sekitar 13 juta hektar hutan di Kalimantan Tengah, hampir seluruhnya sudah menjadi konsesi perusahaan kayu, hanya tinggal 5 hektar untuk perkebunan. Bahkan, sebagian konsesi itu menabrak tanah rakyat, seperti terjadi di Muara Teweh, Barito Utara, tujuh kuburan digusur alat berat perusahaan.

Kolaborasi penguasaha internasional dengan pengusaha nasional yang ditunjuk pemerintahan Orde Baru melahirkan raja-raja kayu. Sejak itu pembalakan merajalela, legal dan ilegal. Praktik korupsi merajalela.

Dengan eksploitasi hutan secara besar-besaran di Kalimantan ini, pada 1973 Indonesia menjadi pemasok terbesar kayu tropis di pasar dunia. Setelah minyak bumi, kayu gelondongan menjadi komoditas ekspor terbesar negeri ini.

Negara tujuan ekspor utama kayu-kayu dari Kalimantan ini adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan berbagai negara lain. Pada tahun 1975, Kalimantan telah mengekspor 12,4 juta kubik meter kayu gelondongan dan pada tahun 1979 jumlah kayu yang dikuras dari rimba Kalimantan mencapai 17,1 juta kubik meter. Setelah larangan ekpor kayu gelondongan, memasuki tahun 1980-an, Indonesia, khususnya Kalimantan, menjadi eksportir utama kayu lapis dunia, dan hal ini berlanjut hingga tahun 1990-an.

Periode pembalakan hutan di Kalimantan ini kerap disebut masyarakat setempat sebagai banjir kap, yaitu era ketika hutan ditebang secara manual oleh tenaga manusia. Kemudian saat musim hujan, kayu-kayu gelondongan diseret ke sungai dan dihanyutkan hingga ke hilir, sebelum kemudian dikirim ke berbagai negara. Ketika kemudian ekspor kayu gelondongan dilarang sejak 1985, kayu-kayu ini lebih banyak diolah untuk melayani industri dalam negeri.

Konsep hidup berdamping rimba, yang ribuan tahun dipraktikkan masyarakat lokal Kalimantan pun diabaikan. Benturan kepentingan antara masyarakat adat dan perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) pun tak terhindarkan. Pada tahun 1980-an itu, sebenarnya mulai muncul perlawanan masyarakat. Istilah petak ayungku (tanahku) digunakan masyarakat.

Penelitian Yekti Maunati dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dibukukan, Identitas Dayak (2004), menemukan, konflik masyarakat Dayak dengan perusahaan pemilik HPH telah menguatkan identitas ”Dayak”. Menurut penelitian itu, perusahaan dengan segala cara berusaha memecah belah mereka, misalnya dibenturkan dengan etnis lain yang didatangkan sebagai pekerja. Inilah yang kemudian menjadi akar konflik sosial berbau etnis di Kalimantan beberapa tahun kemudian. Hal ini sejalan dengan penelitian Murai Yoshinori dalam Aglo News (November 2005). Konflik Kalimantan Barat antara Dayak dan Madura sebenarnya melintasi soal suku.

Kalimantan Barat, seperti halnya di beberapa wilayah lain di Indonesia yang didefinisikan rezim Orde Baru sebagai ”daerah terbelakang”, merupakan lokasi dari pembangunan yang eksesif, terfokus pada pembalakan kayu, pertambangan, dan perkebunan. Pemberian izin HPH pada pengusaha sejak tahun 1968 membuat hutan dengan cepat menipis dan tata guna lahan hutan berubah. Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah mendorong program transmigrasi dari Jawa dan Madura ke wilayah itu. Jumlah penduduk meningkat cepat, dari 2,49 juta jiwa pada tahun 1980 menjadi 3,74 juta jiwa pada tahun 2000 dan lebih dari 4 juta jiwa pada tahun 2005.

Dalam studi ini ditampilkan contoh kasus Kalimantan Barat, sekalipun kondisi serupa juga sebenarnya terjadi di wilayah lain pulau ini. Selama 16 tahun, pada tahun 1983-1999, seperempat hutan di Kalimantan Barat sudah hancur, sementara kawasan yang berubah menjadi perkebunan naik menjadi dua kali lipat, dari 0,92 juta hektar menjadi 1,74 juta hektar, sebagian besar adalah perkebunan kelapa sawit.

Dalam kurun waktu itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat merupakan salah satu tertinggi di Indonesia, sebagian besar dialami komunitas Dayak. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2006 menempatkan Provinsi Kalimantan Barat di urutan ke-28 termiskin dari 33 provinsi di Indonesia.

Program transmigrasi juga terjadi di wilayah Kalimantan lainnya. Untuk menahan agar transmigran tidak pulang, pemerintah memberikan bantuan kebutuhan pokok, mulai dari beras sampai sabun untuk setiap keluarga. Kebijakan itu tak urung menegaskan garis antara ”kami” dan ”mereka”.

Praktik-praktik para pemegang HPH dan pemegang izin pertambangan yang didukung serangkaian kebijakan pemerintah pusat masa Orde Baru telah menghilangkan sumber penghidupan masyarakat lokal yang turun-temurun tergantung pada lingkungan. Praktik HPH dan hak pemanfaatan hasil hutan (HPHH) telah mengajari komunitas di pedalaman tentang bagaimana menghancurkan hutan mereka sendiri yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan. Kondisi ini memicu perubahan mata pencarian dan budaya.

Melihat sejarah kehancuran hutan Kalimantan sejak awal 1960-an, jelas terlihat bahwa negara dan aparatnya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Anggapan bahwa hutan Kalimantan sebagai modal pembangunan yang bisa dibabat menjadi kesalahan paradigmatisnya.

Kalimantan memang berkontribusi penting terhadap pembangunan Indonesia, tetapi pengerukan sumber daya alam secara membabi buta ini juga berkelindan dengan korupsi dan kolusi antara penguasa dan para kroninya. Penebangan hutan Kalimantan telah melahirkan para konglomerat di negeri ini, yang kemudian beranak pinak dan berkuasa di Indonesia hingga kini.

Pembalakan kayu secara besar-besaran sejak tahun 1960-an memang telah menghancurkan hutan Kalimantan. Berikutnya, perkebunan sawit dan tambang yang mengubah bentang alam di pulau ini nyaris dalam bentuk tak terpulihkan seperti saat ini.

Tak hanya berdampak terhadap kehancuran alam, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong ekspansi besar-besaran perkebunan sawit di Kalimantan telah menyebabkan proses dehumanisasi yang masif yang sangat potensial menyulut konflik horizontal dan vertikal.

Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 30 persen dari hutan tropis Kalimantan telah hancur selama periode 1973-2010. Penelitian yang dipimpin David Gaveau dari Center for International Forestry Research dan diterbitkan di jurnal PLOSE ONE pada 2014 itu menggunakan analisis data satelit dan foto udara. Dengan metode itu, para peneliti mengidentifikasi secara selektif hutan tanaman industri dari hutan alam.

Mereka juga memetakan jalur logging kayu di beberapa ketinggian, membedakan antara hutan dataran rendah yang terancam punah dan hutan dataran tinggi yang tidak dapat dirambah. Hasilnya: hutan dataran rendah Kalimantan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi dan menyimpan karbon dalam jumlah terbesar, luasannya telah berkurang 73 persen selama periode tersebut. Berkurangnya luasan hutan, karena 34 persennya akibat aktivitas tebang pilih, dan 39 persen telah benar-benar terbuka, yang biasanya dikonversi menjadi industri perkebunan pemasok kebutuhan global untuk kelapa sawit, kertas, dan kayu.

Menurut kajian ini, dari luasannya, kerusakan hutan tertinggi ada di wilayah Indonesia yang merupakan 72 persen luas daratan Kalimantan. Secara keseluruhan Kalimantan kehilangan 123.941 kilometer persegi selama periode tersebut, dengan menyisakan hutan seluas 22.865 km persegi di Sabah, 21.309 km persegi di Serawak, dan 378 km persegi hutan di Brunei Darussalam. Dalam persentase, Sabah kehilangan 40 persen hutannya, Kalimantan 31 persen, 23 persen Sarawak, dan Brunei Darussalam 8 persen.

Secara keseluruhan, laju kerusakan hutan Borneo dua kali lipat lebih cepat dibandingkan hutan tropis lain di dunia. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas produksi komoditas menjadi faktor utama deforestasi di Kalimantan. Degradasi hutan dimulai dengan pembukaan jalur penebangan kayu, yang memberikan akses ke daerah-daerah terpencil untuk penebangan dan pengolahan kayu. Setelah kayu diambil, hutan diratakan untuk industri perkebunan. Studi ini juga menemukan bahwa bahkan hutan pegunungan yang sebelumnya tidak bisa dirambah, sekarang mulai dibuka untuk diambil kayunya dan dikonversi untuk perkebunan.

Penjarahan hutan di Kalimantan ini selain menghancurkan ekologi, juga telah menyengsarakan masyarakat. Puluhan tahun pembalakan, masyarakat lokal di Kalimantan rata-rata masih hidup dalam kemiskinan dan infrastruktur yang buruk. Sementara itu, daya dukung lingkungan memburuk.

Alih-alih untuk membiayai pembangunan di Kalimantan, rezim Orde Baru lebih banyak menggunakan rente ekonomi dari eksploitasi hutan di pulau ini sebagai hadiah bagi para pendukungnya. Golongan militer dan para pengusaha kroni penguasa mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Keuntungan yang luar biasa dari eksploitasi hutan ini kemudian diinvestasikan ke sektor-sektor usaha ekonomi non-hutan oleh para pengusaha sehingga bisa dikatakan eksploitasi hutan di Kalimantan melahirkan banyak taipan, serta cukong-cukong baru yang kemudian mendominasi berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Sebagian uang itu kemudian memang diinvestasikan kembali ke Kalimantan dalam perkebunan sawit dan pertambangan batubara yang mulai marak setelah habisnya hutan.

Babak baru konversi lahan bekas hutan menjadi perkebunan sawit itu mulai marak di Kalimantan sejak sekitar 1990. Pada saat itu, usaha pembalakan mulai merosot karena kayu-kayu berkualitas di zona yang mudah diakses telah habis ditebangi, hanya menyisakan hutan-hutan di pedalaman yang tidak ekonomis untuk diangkut keluar.

Berada di busur belakang cincin api, Kalimantan sebenarnya pulau paling aman di Indonesia karena mereka tidak memiliki deretan gunung api dan kegempaannya juga minim. Ini pula yang menjadi salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, keseimbangan alam Kalimantan yang terganggu juga menyimpan bentuk bencana yang lain.

Perubahan lanskap hutan secara drastis hanya dalam kurun kurang dari 50 tahun itu menyebabkan kehancuran luar biasa. Tutupan hutan di Kalimantan merosot drastis. Tanah-tanah bopeng karena tambang. Sawit menggantikan tutupan lahan, mengusir pergi keragaman hayati yang tercipta dari jutaan tahun evolusi dan seleksi alam.

Kebakaran hutan dan kabut asap telah menjadi rutinitas di Kalimantan. Puncaknya adalah terjadi kebakaran hutan dan lahan hebat di Kalimantan di ujung akhir jatuhnya rezim Orde Baru sekitar tahun 1997/1998.

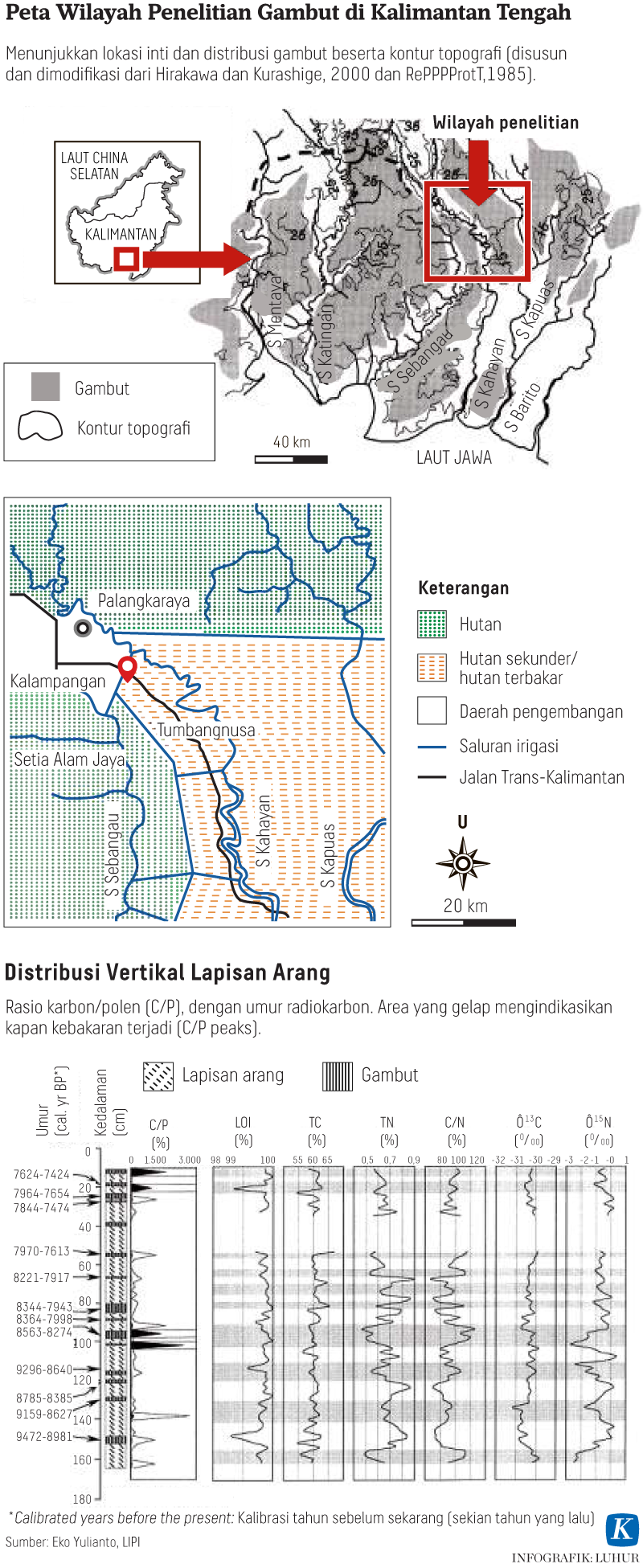

Kajian Eko Yulianto dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan, kebakaran hutan terbesar dan merugikan dalam sejarah negeri ini-—bahkan dunia itu—dipicu kesalahan Orde Baru dalam mengelola hutan, dalam hal ini lahan gambut.

Studinya di lahan gambut di Kalampangan, Kalimantan Tengah, telah terbentuk sejak sekitar 9.472 hingga 7.624 tahun lalu. Sejak saat itu, lahan gambut di kawasan ini secara periodik sebenarnya telah terbakar, tetapi skalanya kecil. Indikasi kebakaran itu adalah ditemukannya lapisan arang bekas kebakaran periode itu. Metode penentuan usia kebakaran dilakukan dengan radiokarbon. Dari sebaran arangnya menunjukkan, sifat kebakarannya terisolasi, tak meluas.

Riset Eko di Sebangau, juga Kalimantan Tengah, merekam proses kebakaran lahan gambut sejak sekitar 10.000 tahun lalu hingga tahun 2000-an. Namun, kebakaran-kebakaran saat itu, sifatnya lokal dan kecil-kecil. Kebakaran lahan gambut di Kalimantan secara masif dengan skala yang belum terjadi sebelumnya, baru terjadi pada 1997 dan 1998. Kajian Eko menunjukkan, kekeringan yang dipicu fenomena cuaca El Nino pada 1996/1997 bukan faktor utama masifnya kebakaran hutan di Indonesia, khususnya Kalimantan. Pada 1981 juga terjadi El Nino parah, tetapi tak terjadi kebakaran hutan masif saat itu.

Temuan itu sejalan dengan kajian peneliti cuaca dan iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Siswanto (2017). El Nino sudah terjadi sejak dulu. Dampaknya bagi Indonesia adalah penguatan tingkat kering musim kemarau dan memperlama durasi musim kurang hujan itu. Meski demikian, dalam 30 tahun terakhir, ternyata tak ditemukan tren signifikan dari peningkatan hari tanpa hujan berurutan di wilayah paling sering terdampak kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Menurut kajian Siswanto dan Supari (2015), peningkatan risiko kekeringan karena bertambahnya hari tanpa hujan secara signifikan justru terjadi di Pulau Jawa bagian timur.

Jadi, bisa disimpulkan, kebakaran masif di lahan gambut Kalimantan pada tahun itu lebih disebabkan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar yang dijalankan di era Pemerintahan Soeharto sejak 1996. Proyek ini memimpikan mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian dengan jalan mengeringkan air di dalam gambut dengan membuat kanal-kanal ribuan kilometer. Seiring dengan PLG di Kalimantan, pengeringan gambut di Sumatera terjadi masif demi pembukaan perkebunan sawit. Pengeringan itu jadi malapetaka besar bagi lahan gambut yang memiliki karakter seperti spon. Begitu kering, gambut mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Padahal, karakter gambut tropis itu rata-rata hanya tiga bulan tak terendam air. Bahkan, saat musim kemarau pun yang kering hanya 40 cm (sentimeter) dari permukaan, di dalamnya masih basah sehingga secara alami bisa mengendalikan kebakaran. Namun, sejak dibuat kanal dan dikeringkan, sistem airnya rusak.

Sejak kebakaran masif pada 1997/1998, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus terjadi pada musim kemarau. Faktor cuaca hanya memperparah luasan kebakaran, tetapi pemicunya jelas faktor manusia. Kebakaran hebat kembali melanda hutan dan lahan Indonesia tahun 2015. Luasan lahan yang terbakar, menurut data Bank Dunia, mencapai 2,6 juta hektar, 30 persennya adalah lahan gambut.

Selain menghancurkan kekayaan hayati, kebakaran ini mengganggu perekonomian, pendidikan, mengancam kesehatan puluhan ribu jiwa, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian ekonomi akibat kebakaran ini ditaksir Rp 221 triliun. Itu belum memperhitungkan dampak kerugian jangka panjang pada anak-anak yang menghirup kabut asap akibat kebakaran. Paparan jangka panjang polusi kabut asap terkait dengan kenaikan kasus penyakit jantung dan pernapasan kronis. Nasib hutan Kalimantan yang telah berusia jutaan tahun itu kini di ujung tanduk hanya karena ulah manusia sejak lima dekade terakhir.

Kini, kita melihat banjir besar yang mengepung Kalimantan Selatan. Ratusan ribu warga terdampak banjir besar dalam dua pekan terakhir di pertengahan Januari 2021. Banjir itu merendam 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, dengan ketinggian rata-rata hingga lebih dari 1 meter. Hanya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang tidak terdampak. Hingga Minggu (24/1/2021) sore, Posko Tanggap Darurat Banjir Kalsel mencatat 712.129 jiwa terdampak banjir, 113.420 di antaranya mengungsi. Sebanyak 24 orang tewas dan 3 orang hilang.

Banjir merendam 122.166 rumah, 609 tempat ibadah, dan 628 sekolah. Beberapa infrastruktur jalan dan jembatan juga rusak. Sekitar 46.235 hektar sawah terendam banjir. Sebanyak 8.817 pembudidaya ikan juga terdampak banjir dengan kerugian mencapai Rp 93,68 miliar. Sektor kehutanan juga terdampak banjir dengan kerugian sekitar Rp 1,45 miliar. Belum ada penghitungan total kerugian banjir, tetapi diperkirakan ratusan miliar hingga triliunan rupiah (Kompas, 25 Januari 2021).

Presiden Joko Widodo mengatakan, banjir disebabkan hujan ekstrem. ”Curah hujan tinggi hampir selama 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya 230 juta meter kubik (m3) sekarang harus menampung 2,1 miliar m3 air sehingga meluap,” ujar Jokowi dalam pernyataan pers di Kalsel, 18 Januari 2021.

Mengacu data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan dengan intensitas tinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor, Banjarmasin, pada 10-15 Januari 2021, dengan intensitas harian berturut-turut 125 milimeter (mm), 30 mm, 35 mm, 51 mm, 249 mm, dan 131 mm.

Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Karmana menyebutkan, akumulasi jumlah curah hujan selama 2 hari di Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor mencapai 300 mm, yang jika dibandingkan pada normal jumlah curah hujan bulanan Januari sebesar 394 mm, maka kondisi ini tergolong dalam kondisi ekstrem.

Namun, kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan sebagai pemicu banjir. Koordinator Informasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan Badan Informasi Geospasial (BIG) Ferari Pinem, di Jakarta, Minggu (24/1/2021), mengatakan, wilayah Kalsel dari aspek morfometri dan morfologi memang rentan banjir. Perubahan guna lahan, menambah kerentanan itu, sehingga ketika terjadi hujan ektrem, risiko banjir meluas seperti terjadi saat ini.

”Jadi, tidak ada faktor tunggal. Kalau morfometri dan morfologi mungkin relatif minim perubahan, tetapi yang mungkin berubah dan bisa dibenahi adalah tata guna lahan dan tutupan hutan,” katanya.

Menurut Ferari, pemetaan kerentanan banjir yang dilakukan di Kalimantan Selatan dari tahun 2011 sampai dengan 2019 oleh BIG memperlihatkan wilayah Kalsel memang berpotensi terhadap terjadinya banjir, baik itu tipe banjir sungai, bandang, maupun banjir rob. Kerentanan itu dipicu beberapa variabel, di antaranya geomorfologi bentang lahan mencakup aspek morfometri dan morfologi permukaan, perubahan tutupan lahan, dan curah hujan.

Ferari mengatakan, pemetaan banjir tahun 2011-2019 cenderung beririsan dengan area genangan banjir pada 2021 ini berdasarkan pengolahan data penginderaan jauh oleh Lapan. ”Ada kesesuaian antara daerah yang terkena banjir dan daerah yang sudah teridentifikasi sebelumnya sebagai wilayah rawan banjir,” katanya.

Sekalipun demikian, menurut Ferari, ada sedikit penambahan perluasan area genangan. Hal ini bisa saja diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel pembentuk banjir, mulai dari morfometri dan morfologi, curah hujan, hingga tutupan lahan. ”Aspek geomorfologi (morfometri dan morfologi) cenderung lambat lama perubahannya, jadi banjir saat ini terutama bisa ditinjau pada perubahan tutupan lahan dan curah hujan,” katanya.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas areal hutan di Daerah Alisan Sungai Barito hanya 18,2 persen dengan 15 persen merupakan hutan alam dan sisanya 3,2 persen hutan tanaman. Proporsi areal tidak berhutan sebesar 81,8 persen didominasi pertanian lahan kering campur semak sebesar 21,4 persen, sawah 17,8 persen, dan perkebunan 13 persen.

Penurunan tutupan hutan di Kalsel selama periode 1990-2019 mencapai 62,8 persen. ”Penurunan hutan terbesar terjadi pada tahun 1990-2003, yaitu 55,5 persen,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah, dalam pertemuan pers daring pekan lalu.

Data KLHK juga menunjukkan, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) aktif di Provinsi Kalsel sampai dengan tahun 2020 mencapai 93 unit dengan luas lebih kurang 56.243 hektar, sekitar 5,92 persen dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Terdiri dari IPPKH Nontambang (pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi) sebanyak 6 unit dengan luas lebih kurang 1.165 hektar dan IPPKH pertambangan (batubara, bijih besi, dan galian C) sebanyak 87 unit seluas lebih kurang 55.078 hektar sekitar 5,79 persen dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Dari 87 unit IPPKH Pertambangan eksisting di Kalsel, sejumlah 55 unit IPPKH dengan luas lebih kurang 43.744 hektar terbit sebelum 20 Oktober 2014. Sementara IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan luas lebih kurang 11.334 hektar.

Berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas lebih kurang 55.078 hektar, yang terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah seluas lebih kurang 30.841 hektar. Luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan (APL) seluas lebih kurang 53.456 hektar. Selain itu, dari data KLHK terdapat 30.727 hektar bekas tambang telantar.

”Memang dari evaluasi yang ada, kondisi infrastruktur ekologisnya, yaitu jasa lingkungan pengatur air sudah tidak memadai sehingga tidak mampu lagi menampung aliran air masuk,” kata Karliansyah. Sekalipun demikian, menurut Karliansyah, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, banjir di Kalsel kali ini lebih disebabkan hujan ekstrem.

Kepala Subbidang Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto mengatakan, intensitas hujan di Kalsel kali ini memang merupakan yang tertinggi dalam catatan sejarah. Anomali hujan ekstrem dipicu fenomena La Nina yang memicu pergerakan suplai uap air dari Pasifik Timur ke Pasifik Barat. Fenomena ini meningkatkan awan hujan di wilayah Indonesia di bagian tengah, termasuk di Kalsel.

Sekalipun curah hujan cenderung ekstrem, Siswanto sependapat dengan Ferari Pinem, eskalasi bencana sangat ditentukan kapasitas lingkungan. ”Banjir ini karena banyak faktor, tetapi terutama karena kesetimbangan air sudah terganggu akibat ulah manusia,” katanya.

Bencana banjir, sebagaimana kebakaran hutan dan kabut asap yang rutin terjadi, memang tidak bisa dilepaskan dari ulah manusia mengekstraksi sumber daya alam hingga melebihi daya dukung dan daya tampungnya.

Karena itu, banjir besar kali ini seharusnya membuat kita introspeksi: tidak cukupkah kita menimbulkan kerusakan di tanah Borneo selama setengah abad terakhir, dan bergerak untuk membayarnya dengan menutup bopeng lubang tambang, menanami kembali hutan yang ditebangi, dan membiarkan kembali gambut kembali bernapas….